6月「水無月」梅雨の時期なのになぜ「水」が「無い」月?由来や和菓子をご紹介

6月の和風月名(わふうげつめい)は「水無月(みなづき)」です。

梅雨の時期なのに「水」が「無い」月というのを不思議に思ったことはありませんか?

6月を「水無月」と呼ぶ理由をご説明します。

「水無月」という名の和菓子の紹介もありますよ。

旧暦の6月を指す「水無月」

日本は、明治の初めに現在の新暦(陽暦)を使用するようになり、「1月」「2月」......と、各月を数字で呼ぶようになりました。

それまでは旧暦(陰暦)が使われ、各月を季節感がわかるような和風月名で表し、その6番目の月が「水無月」でした。

雨が降るのになぜ「水無月」?さまざまな説がある

雨が降る時期なのに、なぜ6月の和風月名が「水無月」なのか?

さまざまな説がありますが、ここでは、「水があるから」とする説と、「水がないから」とする説の2つをご紹介します。

水があることが由来

「水無月」という文字だけを見たら、「水」が「無い」月をイメージする方が多いと思います。

しかし、古い日本語の「な」は、現在の「の」に当たります。つまり、昔の「水‟な"月」は、現在だと「水‟の"月」になります。この説では、「水無月」の「無」という字は単なる当て字だとしています。

こう考えると、6月を「水無月」と表すことに納得がいきますね。

水がないことが由来

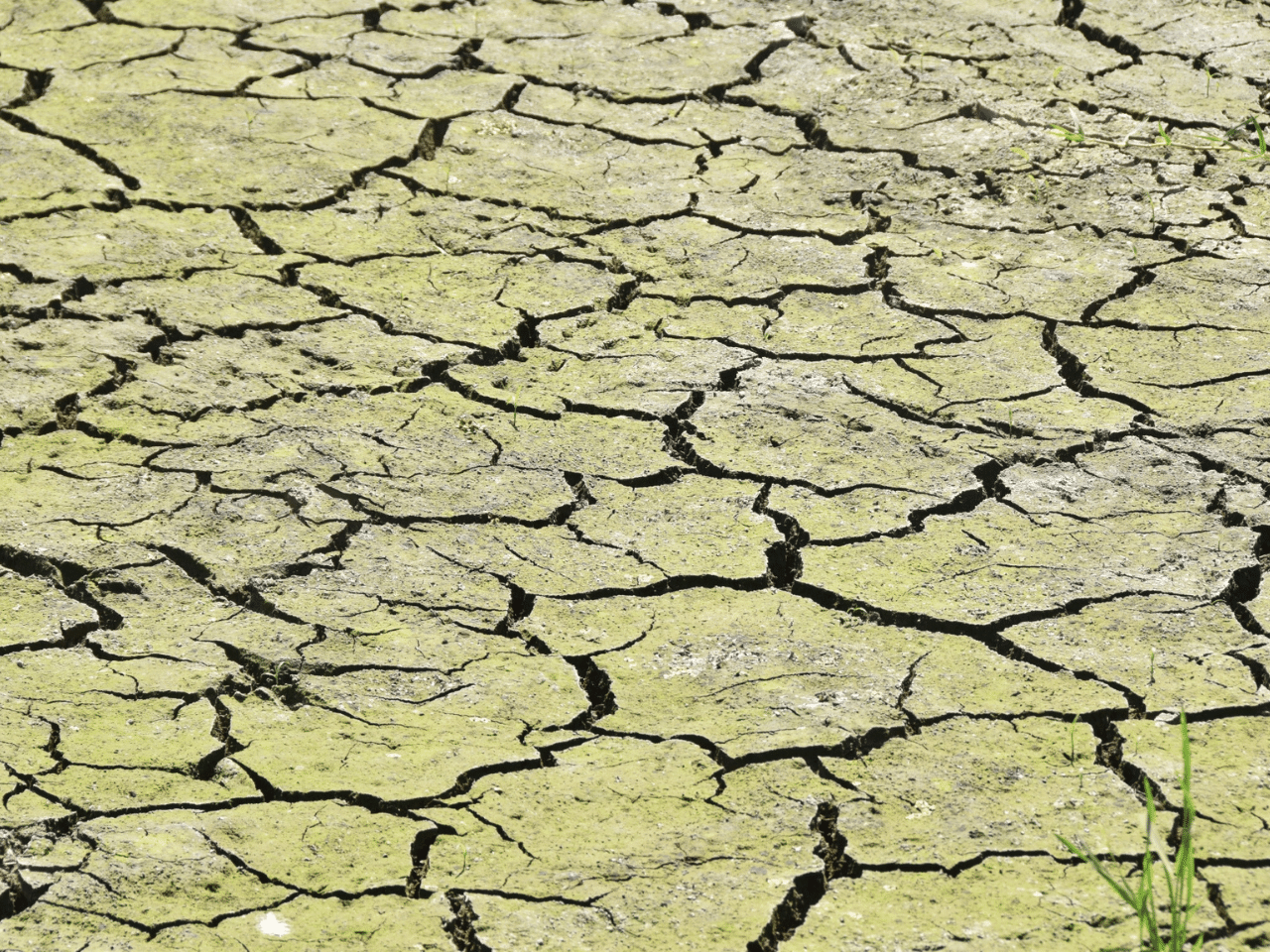

「水無月」が、文字通り「水」の「無い」月を意味しているという説もあります。

陽暦と陰暦には1ヶ月ほどのズレがあり、旧暦の6月「水無月」は、現在の新暦では7月頃を指します。そうすると、すでに梅雨は終わり、晴れが続く時期になります。

田んぼの水が蒸発し、無くなってしまうということから「水無月」という言葉が使われているというのがこの説の由来です。

表現が美しい「水無月」の別名も

6月の呼びは、「水無月」だけではありません。

宮中行事や民間信仰など、日本文化に由来するさまざまな表現があります。

古式ゆかしく、美しい6月の異名をご紹介します。

鳴神月(なるかみつき)

古来日本では、雷や稲妻は神様が姿を現していると考え、「雷神様」と呼び信仰していました。

「水無月」は、雷が多い時期です。そのため、雷神の別名である鳴神を由来とした「鳴神月(なるかみつき)」と呼ぶようになりました。

夏越の月(なごしのつき)

旧暦の6月30日、宮中や神社では「夏越の祓(なごしのはらえ)」が行われます。

「夏越の祓」は、一年の折返しにあたる6月30日に、半年分の穢れを落とし、残りの半年の無病息災を祈願する神事です。

ここから、「水無月」を「夏越の月(なごしのつき)」と呼ぶようになりました。

蝉羽月(せみのはづき)

6月は衣替えのシーズンです。蝉の羽のように薄い着物に着るようになることから、「蝉羽月(せみのはづき)」という呼び方をします。

夏に差し掛かり、気温が高くなっていくことを感じさせる言葉で、季節感がありますね。

涼暮月(いすずくれつき)

日中は気温が高くなる「水無月」も、日が暮れることには涼しくなることから、「涼暮月(いすずくれつき)」とも呼びます。

今のようにエアコンもなかった時代、昔の人が夕涼みをしている光景が目に浮かびますね。

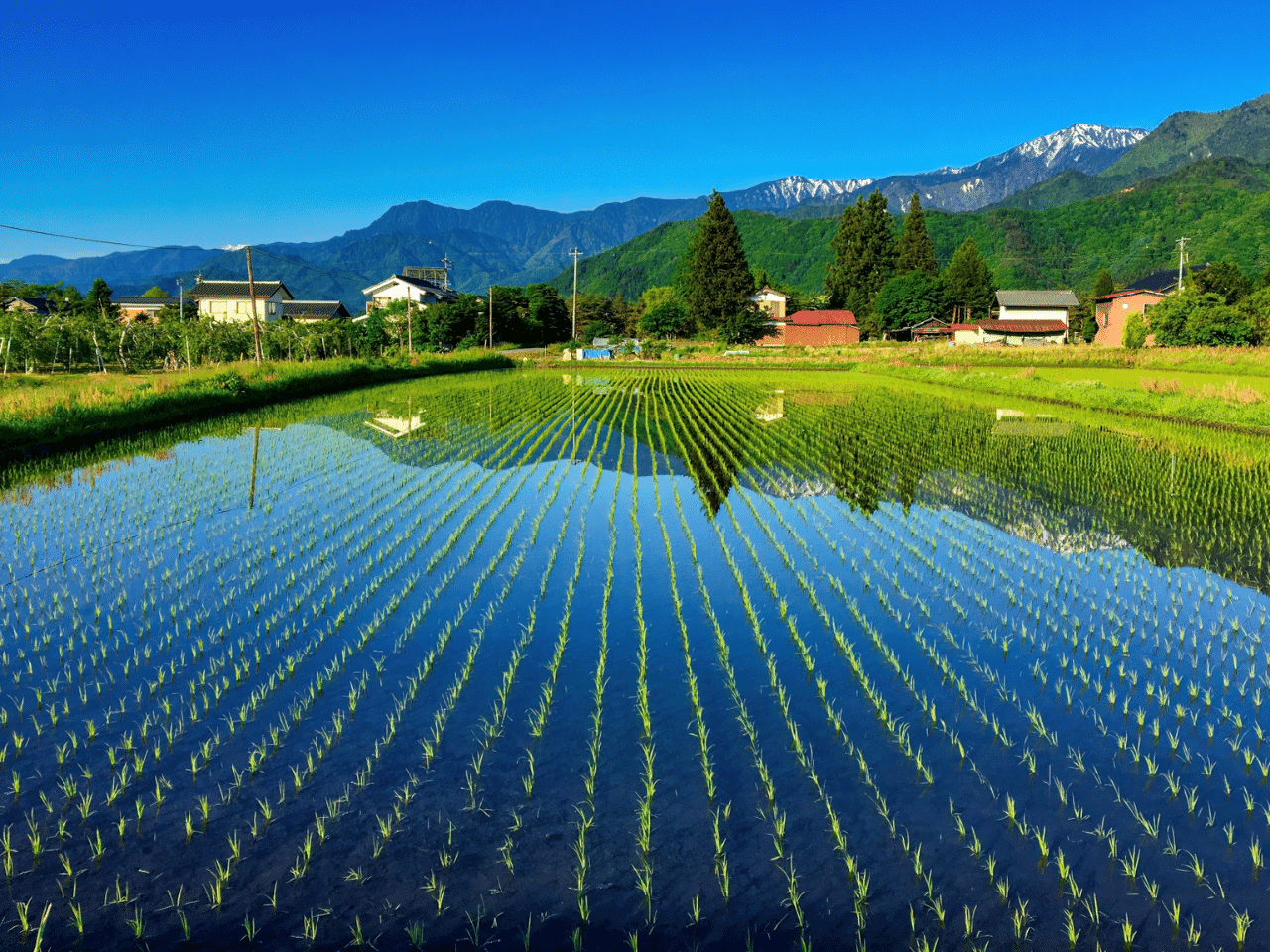

水張月(みずはりつき)

旧暦の6月頃になると、水のなかった田んぼに水を注ぎ「水を張る」ので、「水張月(みずはりつき)」と呼ばれることもあります。

稲作文化の日本にとって、重要な意味を持つ呼び方です。

「水無月」という和菓子

ういろうの生地の上に、甘く煮た小豆がのっていて、三角形に切り分けられた和菓子「水無月」。

宮中や神社で「夏越の祓(なごしのはらえ)」が行われる、旧暦の6月30日に食べられます。

小豆は古くから魔除けの効果があると信じられていて、穢れや災厄を払う儀式にふさわしい食材です。また三角形は、暑気払いの氷を見立てていて、旧暦6月1日の「氷の節句」に由来しています。

和菓子「水無月」は、「年末までの半年間、無病息災で暮らせますように」との願いがこめられた銘菓です。

「水無月」を深く知ろう

昔の人にとって、暦と季節は今以上に生活と密着しているものでした。

6月なのに、なぜ「水」の「無い」月と呼ぶのか?

「水無月」を深く知る中で、今と昔との違いや、宮中行事や民間信仰など、日本文化の良さや美しさを再発見してみませんか?