節分は2月3日だけじゃない?豆まきの起源や行事の由来は?食べものや飾りもご紹介

掛け声とともに豆をまく光景が風物詩となっている、2月初めの「節分」。

参加したことがあっても由来やいつから行われているかなど、詳しいことは知らない、という方も多いのではないでしょうか。

ここでは、節分の由来や豆まきの作法など、わかりやすくご紹介していきます。

そもそも節分とは?

昔から人々は、季節の変化を知ることで作物の実りを豊かにしようと、暦を利用してきました。

二十四節気(にじゅうしせっき)もそのひとつで、春が始まる日の「立春」など季節の移り変わりを表す言葉として使われています。

各季節が始まる日の前日を、「季節を分ける日」という意味で「節分」と呼びますが、中でも新年を意味する立春の前日に、邪気を払い、新しい年の無病息災を願うのが節分の行事なのです。

発祥は?

邪気を払う行事の発祥は、平安時代に定着した「追儺」(ついな・おにやらい) という宮廷の行事です。

季節の変わり目や1年の境目には、「邪気=鬼」が入り込みやすいと考えられていたため、当時の貴族が弓矢を持ち、鬼に扮した家来たちを追い払って、無病息災を願いました。

宮中での行事は江戸時代には廃れてしまいましたが、形を変えて各地の寺社に受け継がれ、庶民に浸透していったのです。

毎年、立春の日の前日に開催

節分は季節ごとに存在しますが、二十四節気では立春が新年の始まりであり、旧暦でも立春にもっとも近い新月が元日であることから、立春前日の節分が、1年の締めくくりの日でした。

太陽暦を用いる現在でも、立春前日の節分の日に、1年の邪気を払って無病息災を願う行事をおこないます。

節分の日は2月3日のイメージが強いのですが、太陽暦では立春の日が2月4日とは限らないため、節分の日にちも固定ではありません。

2月2日の節分だった2021年は、なんと124年ぶりに2月3日以外の節分となりました。

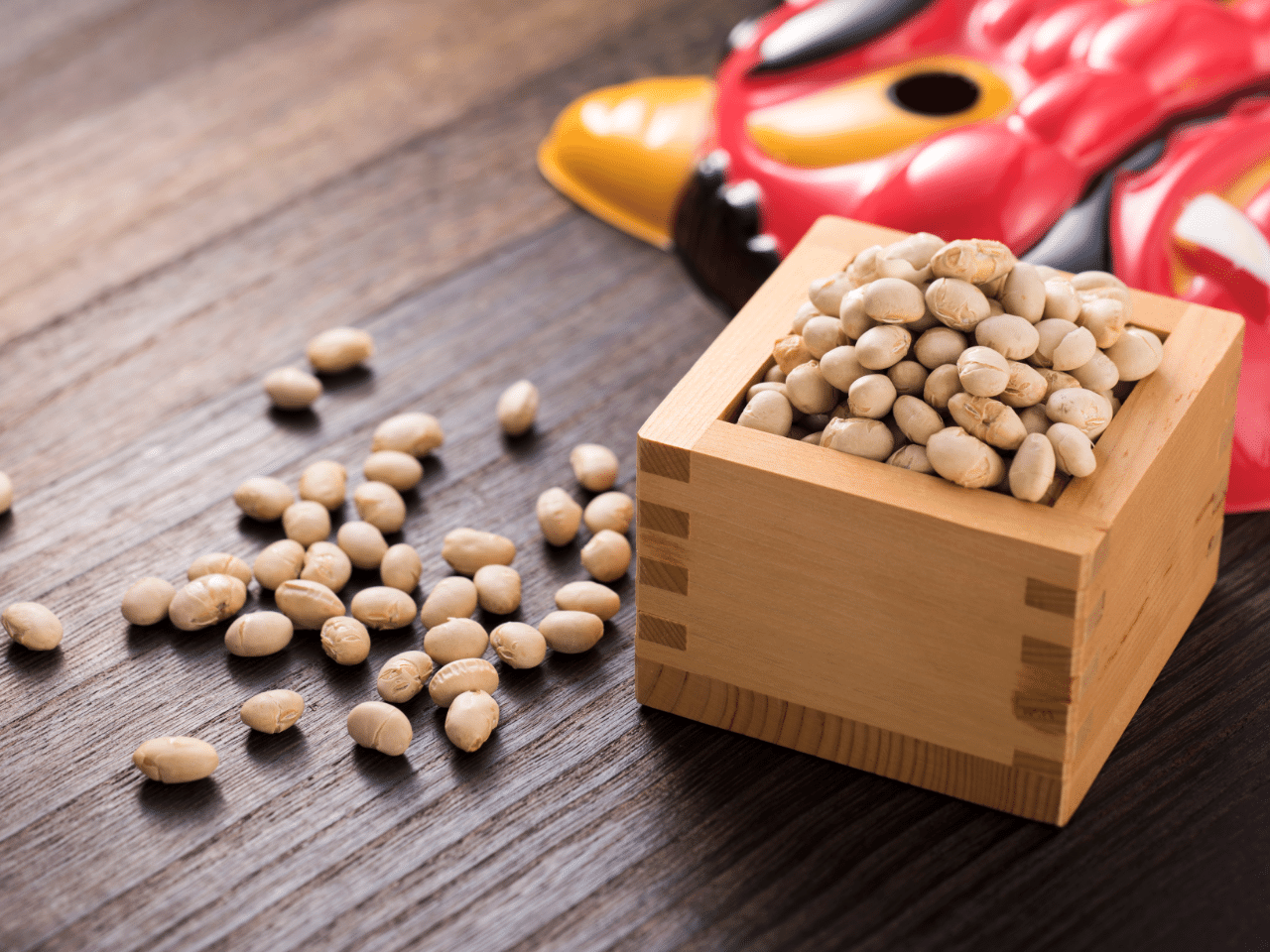

豆まきをするのはなぜ?

節分の豆まきは、室町時代から始まったとされています。

由来として、「マメ=魔を滅する」「魔目(鬼の目)を滅ぼす」ことに通じるという説があります。

また、豆は五穀(米・麦・アワ・豆・キビ)の象徴であり神が宿るという説や、五穀の中で投げつけると一番痛く鬼を払うことができるという説もあり、豆まきが行われるようになったのです。

豆まきの作法をおさらい

全国各地で広く行われている豆まきですが、なんとなくおこなっているという方も多いのではないでしょうか。

どんな豆を使うのか、豆をまくときの掛け声の仕方など、地域によって異なる部分もありますので、詳しくご紹介していきます。

炒った豆をつかう

豆まきに使う豆は、大豆を炒って神棚にお供えするか、高いところに置いておきます。

なぜ炒った豆を使うかというと、あとから芽が出ないようにするためです。

昔の人にとって、豆=魔を滅するはずの行事で芽が出てしまうのは、魔の芽が出る=凶事が起こるという不吉な兆しでした。

ほかにも、「豆を炒る=魔目を射る」に通じるという説もあります。

大豆以外に殻付きの落花生をまく地域もありますが、加熱してあるため炒った豆と同じく芽は出ません。

掛け声とともにまく

まず家の中から外に向かって鬼を追い出すように、「鬼は外」と掛け声とともに豆をまき、ドアを閉めて鬼が戻ってこないようにします。

次に部屋の中に向かって、「福は内」と豆をまくのが一般的な作法です。

掛け声は地域によって異なり、鬼が投げた石で街ができたという言い伝えのある群馬県鬼石地区や、鬼を祀る神社などでは、鬼の中にも良い鬼がいると考え、「福は内」「鬼は内」と声をかけます。

まいた豆を食べる

豆をまき終わったら、数え年として自分の年齢より1つ多い数の豆を食べましょう。

「年取り豆」といい、1年の厄除けをすることで身体が丈夫になり、病気をせずに過ごせると言われています。

豆が苦手な方や、たくさんの豆を食べられないお年寄りの方は、食べる代わりに豆にお湯を注いで作る「福茶」を飲むのがおすすめです。

縁起のいい昆布や梅干しなどを入れても、おいしく飲むことができますよ。

節分の日に食べるもの

豆を食べることで厄除けと無病息災を願う節分の日ですが、この日に縁起がいいと言われる食べものはほかにもありますので、ご紹介します。

恵方巻

七福神にちなんだ7種の具を使って、福を巻き込むという意味がある太巻きを作って食べるのが恵方巻です。

江戸時代の末に大坂・船場で商売繁盛を願って始まったという説があります。

その年の吉方位=恵方を向いて無言で1本食べきると願いが叶う、と言われています。

縁を切らないため、恵方巻も切らずに丸かじりするのがポイントです。

ルールや正しい食べ方は?2022年の方角もご紹介!

いわし

鬼はいわしを焼くときの煙が苦手と言われることから、節分の日には、魔除けのために焼いたいわしを食べます。

邪気を払うため盛り塩などに使われる粗塩を使って、塩焼きにするのがおすすめ。

内臓を取り除いたあと、塩をまぶしてしばらく置いてから焼くというシンプルな調理方法ですよ。

こんにゃく

節分の日にこんにゃくを食べるのは、四国が発祥と言われています。

食物繊維が豊富で、体内を綺麗にしてくれるこんにゃくを節分の日に食べることで、1年の間に体内にたまった砂を出す「腸の砂下ろし」をするのです。

節分の縁起ものである大豆と一緒に煮て食べるのもいいですし、ピリ辛に炒めた雷こんにゃくもオススメです。

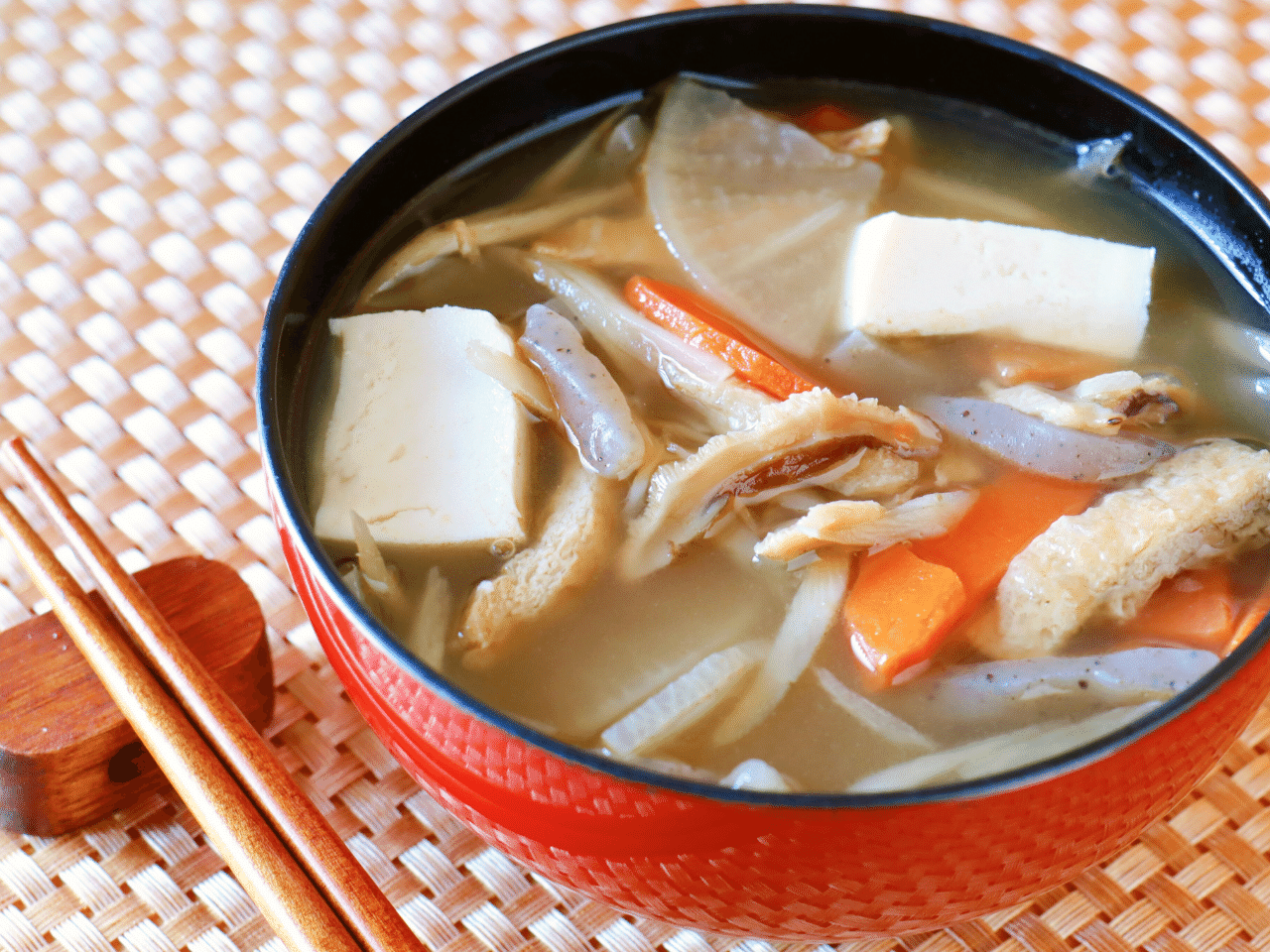

けんちん汁

もともと精進料理として修行僧が作っていたという説のある「けんちん汁」は、邪気を払う行事にもふさわしい、主に関東地方で食べられている節分メニューです。

ダイコン・ニンジン・ゴボウなど、たっぷりの野菜を胡麻油で炒めてから、しょうゆや味噌で味を整えて作ります。

節分の日に飾るもの

節分の行事には、豆まきや縁起のいい食べもの以外に、厄除けのために家に飾るものもあります。代表的なものをご紹介しましょう。

柊鰯(ひいらぎいわし)

焼いたいわしの頭に、柊の小枝を刺したものを柊鰯(ひいらぎいわし)と言います。

主に関西地方で見られる風習で、平安時代にはすでに行われていました。

柊の葉はトゲトゲしていて魔除けになり、鬼の目を刺してくれるため鬼も近寄れません。

いわしの頭は、焼いたときの臭いが鬼を遠ざけると言われます。

鬼の苦手な2つを合わせて門口や玄関に飾っておくことで、鬼除けになるのです。

「柊鰯」の由来や意味、オススメ調理法を紹介!

節分の行事で1年の厄除けと無病息災の祈願を

立春の前日として1年の区切りになる「節分」。豆まきや縁起のいい食べもので、邪気を払い、新しい年の無病息災を願う行事です。

今年の節分は、行事の由来や意味を思いながら参加してみてはいかがでしょうか。