夢前町の誇り【壺坂酒造】雪彦山地酒物語

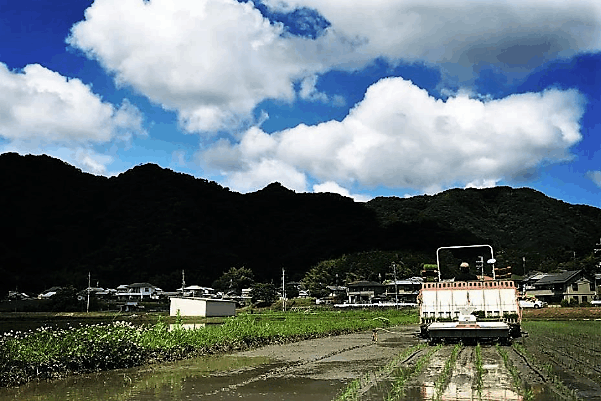

兵庫県道67号線を夢前川沿いに北上すると前之庄に至る。

姫路中心部からわずか40分の距離ながら、のどかな里山風景が広がる。

後方にいただく雪彦山から名をとった名酒のふるさとである。

自然がはぐくむ壺坂の酒

迎えてくれたのは壺坂酒造24代目当主壺坂良昭氏。

壺坂酒造の始まりは、江戸時代の初期1650年頃とされている。酒造りに優れたよりよい水源をもとめて現在の夢前町に移転したのは1805年。以後210年余り夢前町で名酒造りに取り組んできた蔵元だ。招き入れられた母屋は築150年。姫路市都市景観重要建物に指定されている。歴史の重みを感じながらも、どこか懐かしい温かい空間だ。酒蔵見学では試飲の会場になる。

壺坂酒造が原材料の米や水にこだわりぬいているのは言うまでもない。酒米は最高峰とされる地元兵庫県産の山田錦と五百萬石を厳選。水は雪彦山系の伏流水を使用する。雪彦山の清水は、酵母が育つ成分のバランスがよく、鉱物類を含まないので雑味のないキレが生まれる。

なかでも重視しているのは、昔ながらの自然発酵だ。蔵に空調管理の機器は一切ない。酒造の扉の開閉だけで、温度や湿度が調節される。昼夜の気温差が大きい播磨夢前町の気候と、400年語りつがれた伝統の技が融合して、ゆっくりゆっくり壺坂の酒が熟成する。 「土地の気候風土に培われてこそ、地酒だとおもっています。」と、壺坂当主は語る。その口調は穏やかというより、情熱が感じられた。

東京農業大学・醸造科学科を卒業し、迷うことなく酒造りの道を歩み始めた壺坂良昭氏だが、当初は杜氏として悩みも多かったという。日本酒本来の丸みのあるじんわりとした味わい、口に含んだときのまったりとしたやわらかさが壺坂の酒。米の出来ぐあいは毎年違う。気候も同じわけではない。自然と一体の酒造りは単純ではないのだ。

壺坂酒造では二人杜氏制をとり、分担した工程に責任を持つ。データーをもとにさらに技術を集積するには、専門的に特化する必要があるという。しかし、と壺坂当主は言葉を継ぐ。

「酒には創るひとの想いが味にでるのです。」キラッと光った壺坂氏の瞳は、少年のようだった。

20年前には販路を求めて東京や大阪へ出向いたこともあったのですよ。」と、若き経営者の苦悩が垣間見られる話もうかがった。遠方への販促は、経費もかかるが時間もかかる。 壺坂酒造の生産量は年間3万5千升、350石だ。古来の自然発酵をかたくなに守りとおすには、大量生産はできない。

やがて壺坂酒造の地酒造りに立ち返る時期がきた。

伝統を尊重しながらも守るだけではない。挑戦しながらも真髄を見失わない。「壺坂の酒はこれや。」といわれる地酒が誕生した。 2017年全国燗酒コンテストでは、壺坂酒造・純米酒雪彦山がぬる燗部門で最高金賞を射止める。全国253社から779点が出品され、最高金賞を獲得できるのは5パーセントという難関。しかも銘柄や蔵元はマスキングされ、厳正な審査が行われる。 全国新酒鑑評会金賞受賞に次ぐ評価、いやそれ以上かもしれない。

若きリーダーがめざす地酒

400年という蔵元の歴史を大切にしながらも、時代に受け入れられる酒造の在り方が必要だと壺坂当主は語る。ある時若い人達に日本酒のイメージを聞いてみたことがあったという。オジサン臭いという答えと用意していたところ、結果は意外だった。実際に返ってきたのは、イメージがないという反応だった。若い年代の人たちのアルコール離れは、新聞やテレビなどのマスコミで取りざたされている。実際に20代が飲酒しないのかというとそうではない。サワーやカクテルは人気らしい。ビールはオヤジの飲み物と敬遠されがちだという。オシャレじゃない、古臭いと評価されるのならまだしも、まったく意識に登場しない日本酒に愕然としたと話される。

そこで、壺坂当主は日本酒をもっと身近に感じてもらうための方法をひらめいた。播磨の若手農家グループ「農家HANDS」とタッグを組み、播磨日本酒プロジェクトを立ち上げた。活動のひとつ「真夏の蔵開き」は今年で6回目を迎えた。初回は200人ばかりの入場者も、2017年は400人を超えた。酒造見学や日本酒の試飲はもちろん、手作りグッズのワークショップや即販、7組の地元バンドの演奏で盛り上がる。クインティプルミリオンを達成した千本桜の演奏にコラボレーションした書道家のパフォーマンスは見どころだったと、参加者の口コミが寄せられている。地元の人もツーリストも日本酒に親しみながら、一日を過ごせる楽しいフェスティバルだ。

播磨日本酒プロジェクトでは、田植えや稲刈りといった米作り体験を実施している。米は日本人の主食、欠くことのできないものだ。未来を担う日本の子供たちには、大地の恵みを体感できるこのプログラムに参加してもらいたいと思う。10月29日はたわわに実った愛山の稲の刈り入れイベントの予定だったが、台風22号の接近であいにくの天候。やむなく中止になった。稲刈りの後にスケジュールされていたブルーベリー酒作り体験は、午前中に繰り上げて実施された。壺坂酒造の広い作業場はブルーベリー酒作りに熱中する参加者で所せまし状態だった。

4月上旬は、壺坂酒造で酒の瓶詰め体験が予定されている。日程が決まり次第発表されるので、播磨日本酒プロジェクトのフェースブックをチェックしよう。

柚子酒やイチゴ酒は日本酒をたしなまれない層へのアプローチとして開発された。 柚子は兵庫県神崎郡神河町産、いちごは夢前町産に限定。 地元で採れる新鮮な果物を活かした日本酒リキュールは、フルーティで特に都会派女性にヒットしている。 「日本酒に親しむきっかけを提案したいのです。」と壺坂良昭氏は笑顔を見せる。 壺坂酒造の甘酒に並ぶ人気商品だ。

築200年の酒蔵見学

酒造見学は通年開催されているが、時期によって見学時間が異なる。4月から10月までは定休日の第3水曜日を除く午前9時から16時までの営業時間ならいつでも受け付けられる。11月から翌年3月までは、午前10時から12時までになる。

壺坂酒造は当主ともう一人の杜氏、そして蔵人を加えた3人で酒造りに従事する。繁忙期は早朝から作業に入り、休憩時間のこの時間帯だけが酒蔵見学に充てられる。

筆者が訪問した10月初旬で、酒造りに入る前の蔵は静かだった。かつては使用されていたという木製の大酒樽や、重い荷物を引き上げる木製滑車を目にすると、タイムスリップしたかのような錯覚に襲われた。とりわけ興味深いのは、2階の床板を開閉させる仕組み。1階に据えられた醸造かめに麹を投入したり、天秤絞りをしたりする時に使われる。現在ではほぼ見ることのできない蔵元の建築構造だ。蔵は創業当時の200年前の建物。姫路市都市景観重要建物で母屋とともに2009年に認定されている。

酒造見学のお楽しみは、その時だけしか手に入らない蔵元オリジナルグッズ。蔵人や杜氏が実際に使っている前掛けは人気が集中している。人気の秘密はクラッシックながらクールなデザインにもあるが、汚れに強く丈夫という実用性。特長を生かしてカバンにリメイクするも流行っている。Tシャツは壺坂酒造オリジナルや播磨日本酒プロジェクト特製シャツが購入できる。

お薦めは、着物の生地で仕立てた日本酒用の手提げ袋。お酒を手土産にするときに困るのは、ラッピングだ。日本酒を風呂敷で包む伝統的な方法があるが、実際はなかなかむつかしい。色々苦戦して結局は紙袋に押し込むことになるが、きわめて無粋といえる。和柄の絹物に日本酒を包んでお使い物にしたら、受け取った方も喜んでくださるだろう。海外へのおみやげに購入される方も多いという。

壺坂酒造での限定販売品、酒粕飴を紹介しよう。たつの市の今昔庵と壺坂酒造が提携して製品化された。今昔庵は塩飴で有名な手作り飴の老舗でしられている。雪彦山の酒粕がぜいたくに練りこまれた唯一無二の飴。これだけは外したくない。一緒に並ぶアリモトのせんべいは、日本酒の肴におすすめする。

酒粕スモークと酒粕プリンは、兵庫県姫路市網干区の水産卸会社との異業種コラボレーションにより誕生した商品だ。酒粕はたんぱく質のほか、ビタミンB1、B2、ナイアシン、葉酸、パントテン酸などビタミンB群が豊富に含まれる。特にナイアシン含有量は鶏卵の20倍もある。ナイアシンは血流を良くし肌の新陳代謝を活性化する働きがあり、紫外線や加齢によるシミやソバカス、毛穴の黒ずみの改善に効果があると言われている。冬場の酒粕汁でしか食べないのはもったいない話し。アルコール分を除去しているので、お酒に弱い人でも安心して頂ける

壺坂酒造の軒下に真新しい酒林が掛けられるのは12月初旬。新酒が絞れたというしるしである。

次回は車を置いてバスで訪問しようと思う。壺坂酒造の新酒をじっくり味わいたい。

酒林が緑から茶へと色を深めるにしたがって、酒は熟成されていく。

そのたびに壺坂酒造に足を運ぶのだろうと予感しながら帰路に着いた。

| 蔵元名 | 壺坂酒造 株式会社 |

|---|---|

| 住所 | 兵庫県姫路市夢前町前之庄1418-1MAP |

| 電話番号 | 079-336-0010 |

| 営業時間 | 9:00~16:00 |

| 定休日 | 【4月~10月】 第3水曜 【11月~3月】 無休 |

| HPlink | 壺坂酒造公式ホームページ |