2023年【姫路・播州秋祭り特集】日程や工程スケジュール、心沸き立つ播州の秋祭りの魅力をWINKと共にお届け

灘のけんか祭りに、大塩の毛獅子の舞、浜の宮の台場差しと恵美酒宮の台場練り、そして魚吹のちょうちん練りでフィナーレを迎える秋祭り。

播州の人間なら誰しもが血沸き肉躍るアドレナリン全開の秋祭りを姫路ケーブルテレビWINKでは開局以来、ずっと追ってきました。

もちろん、今年も特番「播州の秋祭り」を放映します。

それに先立って、昨年の放送から抜粋してまるはり誌面&姫路みたいで展開。

でもそれだけでは特番内容をすべては追いきれません。

だから今年も特番「播州の秋祭り」を見てね。

開局以来、「播州の秋祭り」特番に関わり続けてきた放送部長が語る!

阿部 愼吾さん

姫路生まれで子供の頃からの祭り好き。

現在も松原八幡神社の氏子地区・妻鹿町で灘のけんか祭りに参加する。

祭りとともに育ってきたので、姫路ケーブルテレビ開局の際に、まっさきに提案した企画がこの「播州の秋祭り」特番。

以来、30年以上もの間、秋を迎える頃になるとプライベートでは地元の祭りに参加、仕事では播州各地の祭りを取材するという日々でした。

皆さん、それぞれ長い歴史のある地元の祭りに誇りを持っておられるので、他地域の人間が取材することに抵抗感もあったようです。

でも、30年という時間の流れはすごい。

今では祭りの時期になると、弊社の取材陣がいるのは当り前だと思ってもらっているはずです。

そこまで密着しているのが「播州の秋祭り」特番だと自負しています。

「松原八幡神社 秋季例大祭」豪華絢爛たる屋台が力と技を競い合う灘のけんか祭り

松原八幡神社 秋季例大祭

【宵宮】10/14(土)・【本宮】15日(日)

豪華に飾り付けられた屋台が地区内を巡行した後、宮入、勇壮な練り合わせを行う宵宮。

本宮では神輿合わせを行う練番の地区が早朝から海水で身を清める潮かきの儀を行ってから宮入りをする。

お旅山山麓の広畠で激しくぶつけ合う神輿合わせこそが「灘のけんか祭り」という通称の由来。

室町時代から500年以上もの祭り伝統と歴史を支えてきた旧七ヶ村の屋台をご覧あれ!

豪華絢爛に彩られた旧七ヶ村の屋台をご紹介

東山

全村のなかで先陣をきって蔵出しをし、宮入リを行う。

獅子の道中舞に先導され、檀尻、幟に屋台という順番で練り歩いていく。

屋台の前後には千成瓢箪、左右には左三巴の紋がきらめく。

楼門前で屋台を差し上げ、前後を入れ替えて再び差し上げるのは東山だけ。

本宮で披露される伝統の擬宝珠は独特の伏鉢に純金・純銀の千鳥が6羽ずつ取り付けられた逸品である。

八家

氏子のなかでもっとも戸数の少ない地域ゆえの息のあった屋台練りのコンビネーションは抜群。

「屋台を落とせば、八家の恥」という意識が極めて強い。

擬宝珠を支える露盤に彫られた昇り龍のエネルギーがそのまま伝わったかのような変幻自在の練りは見事につきる。

松原

松原八幡神社の楼門を飾る鯱をかたどった擬宝珠が黄金色に輝く。

鎮西八郎為朝など4人の武将を繊細な木彫で表現した露盤に、龍虎が入り乱れる幕など、すべてが逸品揃いの屋台だ。

揺すられようと落されようと決して太鼓の音が止まらない露払いの獅子屋台も圧巻!

木場

祭り屋台を「灘のけんか祭り」に初めて登場させたのは木場といわれる。

屋台の前後の紋は流水に浮かぶ菊をあしらった菊水紋、幟に続く20本のお迎え提灯と港町らしい風情を漂わせている。

テンポの速い太鼓と練り子の掛け声が一体となった楼門前での「一つ太鼓」、独断場での「一体練り」は木場の見せ場。

中村

2001年に最高の木曽桧を贅沢に使って新調された屋台は、現代の名工受賞者の手によるもの。

流麗な屋根の形は歴代屋台の姿を受け継いでいる。

屋根の前後を燦然と飾る紋は菊紋についで格調が高いとされる五七の桐。

鮮やかな青い紙手に囲まれ、清麗にして勇壮な屋台練りを披露する。

宇佐崎

伸ばした手のなかで太鼓のブイをくるりと回転させる「まわしブイ」と呼ばれる太鼓の打ち方に特徴あり。

屋台が躍動する様はまるで太鼓の音にあわせて踊っているよう。

屋根の前後の紋は総木彫りの「龍紋」。

露盤には「青龍」「白虎」「朱雀」「玄武」という仁義礼智をつかさどる四神が配されている。

妻鹿

七ヶ村で一番の重量級屋台は、数回地面に打ち落した反動で一気に担ぎ上げる。

それは胴突きとも呼ばれ、ズシンという地響きで遠くにいる観衆にも妻鹿屋台だと知らしめるほどにインパクト大。

大幟を先頭に、檀尻とその上で乱舞する毛獅子、朱赤の紙手の波、屋台と続く怒涛の宮入りは必見だ。

【宵宮】七台の屋台が揃い踏み

屋台倉から華麗に飾り付けられた屋台が引き出され、それぞれの地域を練り歩いた七台の屋台が松原八幡神社に集まってくる。

宮入りは東山に始まり、木場、松原、八家、妻鹿、宇佐崎、中村という変わらぬ順番。

夕刻を迎える頃になると屋台は宮前の広場へ出ていき、三体練り、四体練りと、氏子各村の誇りと維持をかけた激しい練り合わせが始まる。

宵宮スケジュール

※8/1時点での情報です。詳細はご確認下さい。

| 宵宮スケジュール | |||

|---|---|---|---|

| 町名 | 宮前到着時刻 | 楼門入り時刻 | 楼門を出る時刻 |

| 東山 | 11:00 | 11:30 | 16:10 |

| 木場 | 12:00 | 12:40 | 16:20 |

| 松原 | 12:20 | 13:00 | 13:35 |

| 八家 | 12:50 | 13:40 | 16:30 |

| 妻鹿 | 13:20 | 14:10 | 15:20 |

| 宇佐崎 | 13:50 | 14:30 | 15:30 |

| 中村 | 14:00 | 14:40 | 15:40 |

東山、宇佐崎、松原、妻鹿による四体練りが始まった。宮前の広場にて始まった練り合わせはどこから相手が出てくるかわからない、バトルロワイヤルな様相を呈してきた。

地に足をつけないように、練り子たちに担ぎ上げられながら、ダイナミックな道中舞を繰り広げる八家の毛獅子。

道中を清め屋台を先導する。

宮入りの後は、松原八幡神社の楼門をくぐって屋台が宮前の広場に出ていき、威勢のいい掛け声とともに屋台練りを繰り広げる。

妻鹿の檀尻は朱赤の紙手と幟とともに町内の子どもたちの先導で町内を練り歩く。

この子たちが将来の祭りを担っていく。

【本宮】最大の見せ場はお旅山山麓 広畠での神輿合わせ

早朝からの露払いの儀、海での潮かきの儀でお清めをした後、今年の練番である木場を除く六台の屋台が順次宮入り。

それに続き、今年の練り番 木場の練り子が宮入りして三基の神輿を担ぎだすと、祭りの舞台はお旅山山麓の広畠に移る。

神輿合わせは激しければ激しいほど神意に叶うとも言われている。太鼓と掛け声とともに豪華な屋台が練り合わされ祭りはクライマックスを迎える。

本宮スケジュール

※8/1時点での情報です。詳細はご確認下さい。

露払いの儀

【町名】松原

【時間】午前5時頃

【場所】松原八幡神社拝殿前、お旅山山麓 広畠

潮かきの儀

【町名】木場

【時間】午前6時頃

【場所】小赤壁海岸

| 町名 | 宮前到着時刻 | 楼門入り時刻 |

| 東山 | 9:00 | 9:25 |

| 松原 | 9:35 | 10:00 |

| 八家 | 9:55 | 10:30 |

| 妻鹿 | 10:15 | 10:50 |

| 宇佐崎 | 10:35 | 11:05 |

| 中村 | 10:45 | 11:20 |

| 木場 | 12:05 | ― |

| お旅山渡行行事スケジュール | |||

|---|---|---|---|

| 区分 | 町名 | 宮練り出し 時刻 |

お旅山 下山時刻 |

| 露払い | 松原 | 12:10 | 16:15 |

| 神官渡行 | ― | 12:20 | 16:20 |

| 神輿 | 木場 | 12:45 | 16:30 |

| 屋台 | 松原 | 12:55 | 16:50 |

| 屋台 | 中村 | 13:05 | 17:00 |

| 屋台 | 妻鹿 | 13:15 | 17:10 |

| 屋台 | 宇佐崎 | 13:25 | 17:20 |

| 屋台 | 東山 | 13:35 | 17:30 |

| 屋台 | 八家 | 13:45 | 17:40 |

お旅山山麓の広畠では、練り番の氏子たちによる迫力ある神輿合わせが行われる。段々畑に設けられた桟敷席からは惜しみない拍手と歓声が送られる。

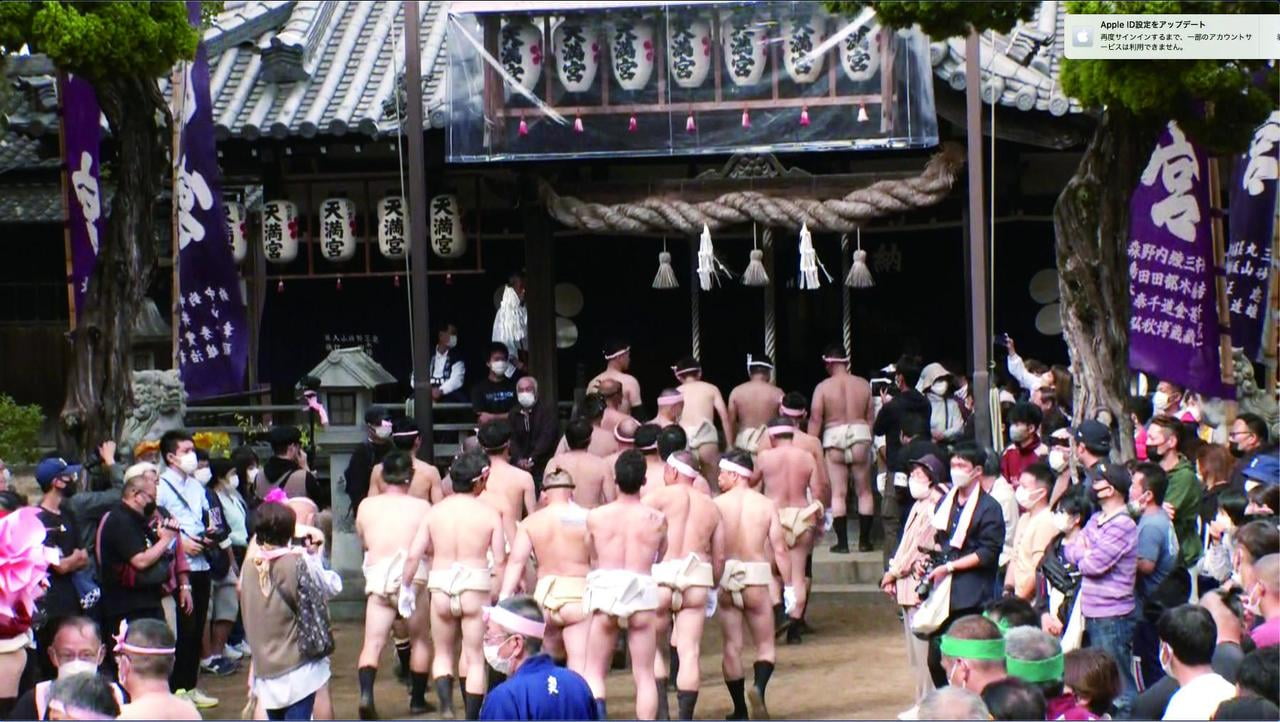

早朝から海に入り、潮で身を清めるのは、7年に一度神輿合わせを担当する練り番の行事。今年の練り番は木場。

2日間の祭りもいよいよ終わりに近づき、東山の練り子が最後の力を振りしぼって屋台を力強く差し上げる。

擬宝珠を外し、太鼓と掛け声とともに倉へと納められる中村の屋台。拍手と歓声が惜しみなく捧げられる。

「大塩天満宮 秋季例大祭」野趣溢るる毛獅子の舞と激しくぶつかり合う屋台の練り合わせ

大塩天満宮 秋季例大祭

【宵宮】10/14(土)・【本宮】15日(日)

ダイナミックな毛獅子の舞と豪華な屋台の勇壮な練り合わせが見もの。

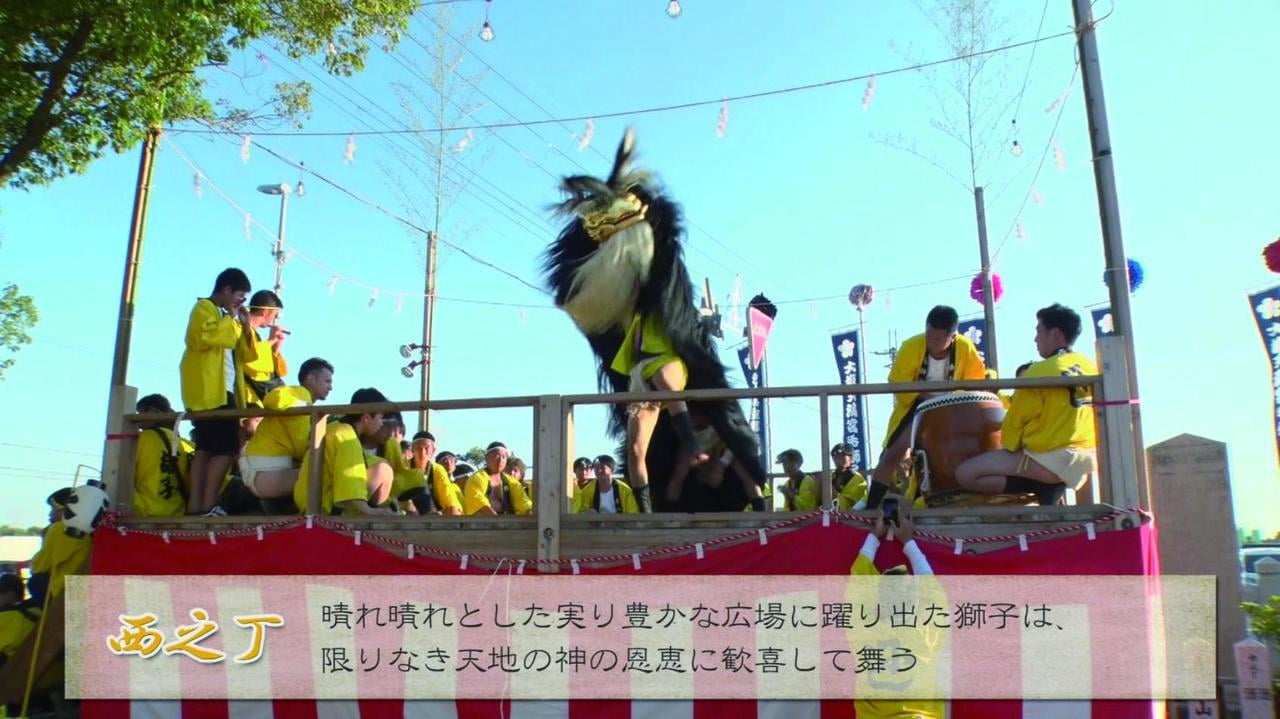

東之丁、宮本之丁、中之丁、西之丁、北脇丁、西濱丁、牛谷、小林と各氏子中の舞は、それぞれ個性があって興味深い。

8地区の毛獅子が鳥居前から神前まで1列に並び、氏子に担がれ毛獅子の頭を高く差し上げ舞い進む道中舞、宮入りして思うままに躍動する地舞。

兵庫県の重要無形民俗文化財に指定されていることがうなずける迫力に圧倒。

大塩天満宮の秋季例大祭を特徴づける毛獅子の道中舞。

長い熊毛を振り立てて舞う迫力ある姿に圧倒される。

大塩の獅子は、古来のままの野獅子の生態を表した荒獅子。

境内4ヶ所に設けられた舞台で思うままに舞い踊る。

太鼓の荒々しい拍子と軽やかな笛の音に合わせて、天地の神の恩恵に歓喜して舞う西之丁の地舞。

毛獅子と並ぶ大塩天満宮秋祭りの見どころは迫力満点の激しい練り合わせ。

本宮はもうすぐ終わりを迎える。

自慢の屋台に電飾が灯され、今年最後となる屋台練りに観客からひときわ大きな歓声が送られた。

「浜の宮天満宮 秋季例祭」一番盛り上がる見せ場は命懸けの大技、台場差し

浜の宮天満宮 秋季例祭

【宵宮】10/8(日)・【本宮】9日(月・祝)

「サイテバチョーサー」の掛け声とともに、練り子らが屋台を高く差し上げて手を離すと、台場男衆が懸命に屋台を差し上げる。

24人だけで支えられた屋台は宙に浮いているようにも見えた。

台場差しで支えられる時間は太鼓の数で測られる。

ドーン、ドーン、ドーン....。いくつまで耐えられるかを男たちは意地と度胸をかけて競い合う。

浜の宮の秋祭り最大の見せ場である「台場差し」。

天神、宮、須加、西細江の大屋台が行う。

天神、宮、須加の大屋台が練り合わせながら神社へ向かう。

台場差しの前に、成功と無事を祈願する台場男衆たち。

台場差しの直前、境内は成功を願い固唾をのんで静かに見守る。

選りすぐりの24人が高く差し上げる台場の至近距離にもWINKのカメラは密着して撮影を敢行。

限界に挑戦する男たちの素顔を捉えている。

「魚吹八幡神社 秋季例祭」屋台、檀尻、神輿、獅子、提灯練りによる華麗な祭り絵巻をご覧あれ!

魚吹八幡神社 秋季例祭

【宵宮】10/21(土)・【本宮】22日(日)

最大級の氏子数を誇る魚吹八幡神社の秋祭りだけに、神輿3基、金幣、屋台18台、檀尻4台の練り出し、獅子檀尻1台での獅子舞披露と出し物が多い。

中でも異彩を放つのが、氏子たちが竹の先に取りつけた高張り提灯を打ち合う「ちょうちん練り」。

提灯が破れて飛び散ると、見物客から歓声が上がる。この光景から「ちょうちん祭り」と呼ばれるようになった。

18台の屋台は大門前に到着すると、チョーサの掛け声とともに頭上高く差し上げられる。

魚吹の秋祭りでは、氏子中の上役は山高帽に燕尾服という正装で臨むのが通例だ。

大勢の曳き手に綱を引かれた檀尻の豪快な宮入りは圧巻。

朝日谷の獅子檀尻は、獅子舞奉納の際には舞台袖の支えを出し舞台を広くする仕掛けとなっている。

この祭りを特徴づけるのは高張り提灯を激しく打ち合う「ちょうちん練り」。

七地区の氏子たちはそれぞれに音頭や提灯の趣向を凝らし、見せ場を演出する。

「恵美酒宮天満神社 秋季例大祭」練子の掛け声響き渡る台場練りで祭は盛り上がる

恵美酒宮天満神社 秋季例大祭

【宵宮】10/8(日)・【本宮】9日(月・祝)

恵美酒宮天満神社の秋祭りでは「台場練り」が最大の見せ場。

練り子たちが屋台を高く差し上げているうちに、選りすぐりの台場男衆が素早く台場を肩で担ぎ上げる荒業だ。

掛け声とともに本棒、脇棒、閂の練り子が一斉に手を離すと、総重量2トン近くある屋台を支える台場男衆の顔は紅潮し、額には玉の汗が浮かびあがる。

野田川にかかる向島橋の上で、玉地の屋台が祭り最初の台場練りを決める。太鼓に合わせ「エーンヤー ヨッソイ」の掛け声が響く。

都倉町屋台の台場練り。宙に浮いているかのような屋台の姿に歓声があがる。

総重量2トン近くある屋台を肩で支える荒行。

男衆は肩の痛みに耐えるために虚空の一点をみつめる。

鳥居前の浜先で長く激しい三台練りを繰り広げる清水と御幸、都倉町の屋台。

あたりには太鼓の音と「ヨーイヤサー」の掛け声が響きわたる。

屋台練リで高ぶった練り子たちは、荒々しく神様にあいさつする。

今年もやります!WINK「播州の秋祭り」特番

WINK(姫路ケーブルテレビ)では、今年も迫力満点の映像を「2023 WINK 播州の秋祭り特番」としてお届けします。

豪華絢爛な屋台、圧巻の練り合わせなどWINKの総力取材による迫力の映像をお楽しみください。

ひめチャン12(12ch)では恒例の一挙放送!最新の放送予定は公式ホームページをご覧ください。