【加東】"兵庫の酒米『山田錦』生産システム"が日本農業遺産に認定!Vol.3|③農家と酒造家が共に歩んだ歴史

清酒の生産量、販売量ともに断トツの日本一を誇る兵庫県。

全国の清酒生産量の約25%を占め、日本一の酒どころとして知られるのが「灘五郷」です。

兵庫県産山田錦を日本一にたらしめた歴史的背景において、生産者と深い結びつきを築いてきた「灘五郷」は、その取り組みに大きく貢献しました。

ここからは、時間を明治時代までさかのぼり、生産者と酒造家が共に手をとり、品質向上に尽力した歴史をのぞいてみましょう。

農家と酒造家が二人三脚で歩んだ「村米(むらまい)制度」

「灘五郷」の酒造メーカー、沢の鶴と130年近く村米契約を続ける三木市吉川町実楽。

今なお、沢の鶴の社員が田植えや収穫前などに実楽を訪れて、情報交換を行っています。

明治時代の地租改正により、これまで年具米として納めていた税が現金に変わりました。

江戸時代中期以降、領主に納める年貢米の査定は厳しいものでしたが、地租改正では納税は現金。

農家は収穫量を重視するようになり、米の品質は落ちていきました。

一方で江戸時代中期より、品質の高い日本酒を醸造していた灘五郷の酒は、江戸で大人気を博し、江戸時代後期には江戸市中で飲まれる酒の約8割を占めていたと言われています。

明治に入っても酒の需要は伸び、酒造家は良質の酒米を確保しようと努めていました。

そんな時代背景から確立されたのが、「村米(むらまい)制度」です。

これは、酒米の産地と特定酒造家との間で結ばれる酒米取引制度。

酒造家は良質な酒米を安定的に確保でき、農家は安定した販売先を得られると、双方にメリットがあります。

今でいうところのWin-Winの関係を、約130年ほど前に築いていたというから驚きです。

これは、単に売り手と買い手の関係に留まらず、干ばつや水害、震災などの災害時には互いに助け合うなど、強いつながりを生み出しました。

酒造家の要望に合わせた栽培法の改良も行われ、二人三脚で品質の向上に貢献しました。

時代とともに、多くの集落で村米制度は消滅しましたが、一部の地域では現在も村米制度が継続され、田植え時期には、ほ場を訪れる酒造家たちの姿を目にすることがあります。

生産者からは「酒蔵があってこそ」、酒造家からは「農家さんの努力の賜」と、お互いに敬意を払い、品質の維持・向上に労を厭わない姿勢は、村米制度の歴史から築かれたのかもしれません。

地域内で支え合う兵庫県内の山田錦農家

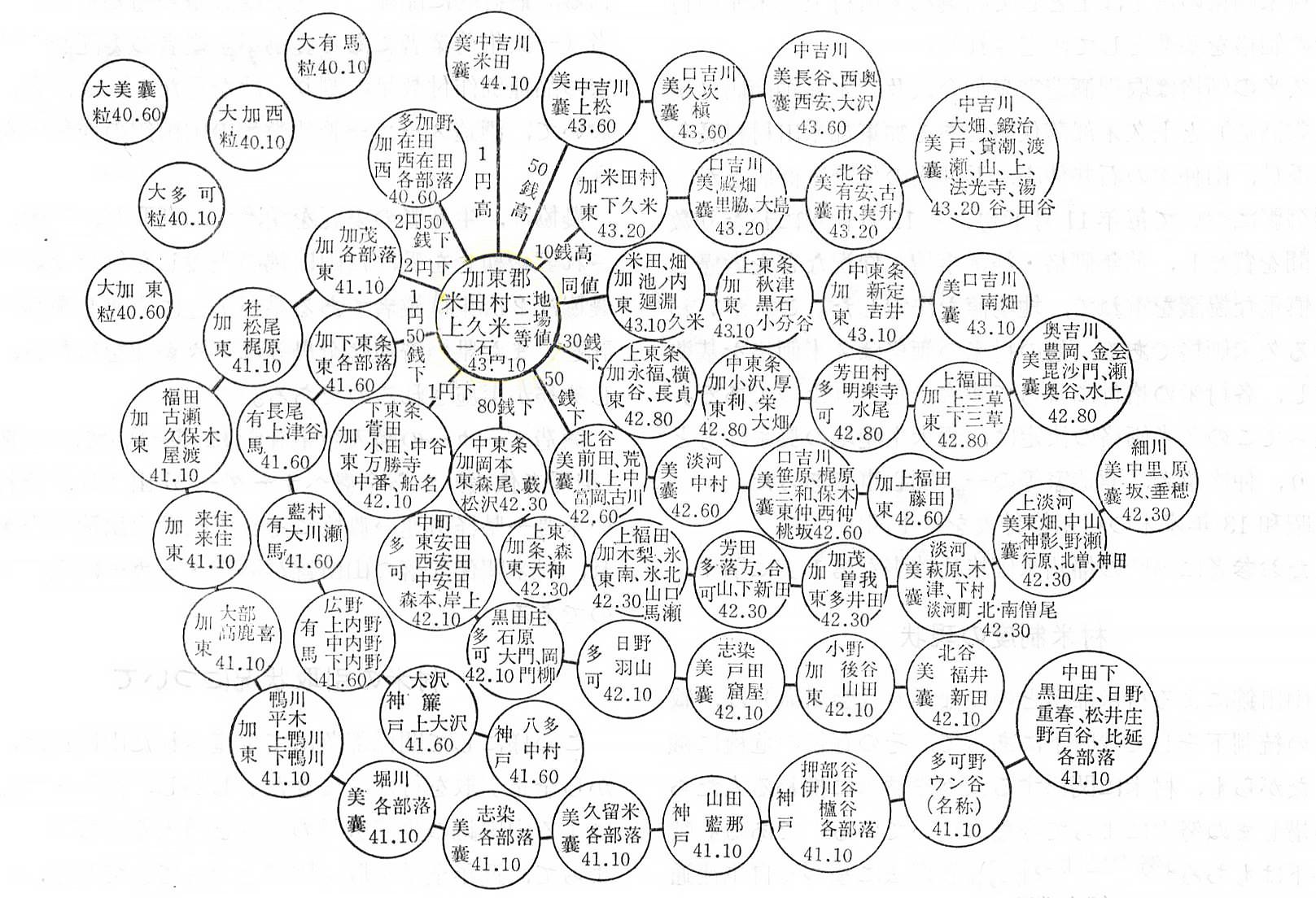

1938年における村米格付表(「兵庫の酒米:兵庫県酒米振興会十周年記念誌」より)

兵庫県産山田錦の品質を日本一にした歴史には、もうひとつ重要なファクターがあります。

それは、1938年に初代酒米振興会事務局長によって作成された村米格付表です。

これは、当時の美嚢郡、加東郡、多可郡、有馬郡、神戸、加西郡の各地域を細かく区分し、12ランクの評価格付けを行ったもの。

この時代は、生産者と酒造家は米の品質への関心が高かったため、「仲次」と呼ばれる米取引の仲介業者が、酒造家の意向をくんで刈り取り、乾燥・調整はもちろん、品種改良や施肥まで助言し、集落産米の格付けの引上げにも尽力しました。

大正時代末期には、村が一致団結して産米改良に努め、「何々村改良米」と称して、米委員の責任によって共同販売するのが主流に。

この格付表は経験則に基づくものですが、当時の関係者が土地ごとの米の品質をいかに熟知し、また重要視していたかを示す資料と言えます。

このように、その土地で生産される酒米の品質についての知恵が共有され、現在まで引き継がれていることは、ほかの地域には見られない特徴です。

全国的に農業従事者の高齢化が進む中、兵庫県産山田錦の産地も例外ではありませんが、兵庫県内には共同で生産・管理する営農組合が多数存在します。

農機購入や生産技術の向上、情報共有、繁忙期の作業などを共同で行うことによって、生産の継続や、さらなる発展を目指しています。

「倒して倒さず」の独特なランドスケープ

他の酒米と比べても背丈が高く、米粒が大きく重い山田錦の栽培には、高度な技術が求められます。

「倒して倒さず」を見事にやり遂げた実りの景色はその証明といえます。

「実るほど首の垂れる稲穂かな」

有名な俳句だと思っている方も多いでしょうが、実は作者不明の故事成語。

稲が豊かに実るほどその重みで穂先が垂れ下がるように、人間も学問や徳が深まるにつれて謙虚になることの例えです。

豊かな実りをつけて黄金色に輝く刈り入れ前の田んぼの風景は、日本人にとっては格別の風情があり、数多くの俳句が残されています。

ところが、刈り入れ前の山田錦の稲田の風景は、一般的にイメージする食用米の景色とは、少し趣が違います。

というのも、収穫時期の山田錦の稲は、1mを優に超えます。

米粒や穂が大きく、じっくり成熟させるため、うねるような独特の景観となります。

これこそ、農家の栽培技術の結晶ともいえる「倒して倒さず」と表現される特徴的なランドスケープ。

先人から受け継いだ伝統的な技術と、今なお進化を続ける現代の生産者の技と情熱の証なのです。

おりしも季節は秋の収穫シーズン。

日本農業遺産に認定された"兵庫の酒米『山田錦』生産システム"の認定地域にも、この「倒して倒さず」の景観が広がっています。

山田錦の産地を訪れ、農家と酒造家が一心同体で歩んできた歴史や作り手の技と情熱に思いを馳せながら、独特のうねるような山田錦の景観を楽しんでみませんか。

| 問い合わせ先 | 北播磨県民局 加東農林振興事務所 |

|---|---|

| 住所 | 加東市社1075-2 MAP |

| 電話番号 | 0795-42-9422(平日9:00〜17:00) |

| アクセス | JR社町駅 車10分 |

| HP | 北播磨県民局 加東農林振興事務所【公式HP】 |

| その他 | お問い合わせ・ご予約の際は「まるはりorみたい」を見た。とお伝えいただくとスムーズです。 |