【加東】"兵庫の酒米「山田錦」生産システム"が日本農業遺産に認定!③兵庫の酒米「山田錦」の歴史

日本を代表する伝統的な文化である酒造りは、およそ2000年の歴史を持つと言われています。

その後、飛躍的に酒造りや日本酒が普及したのは江戸時代のこと。

当然ながら、同時進行で酒米づくりも行われてきました。

山田錦も、もちろん突然生まれきたわけではなく、長い歴史の中で先人たちが築いた知恵と技術、品質への飽くなき情熱の結晶といえるものです。

それでは、ここから時間を江戸時代にまでさかのぼり、兵庫の酒米・山田錦の歴史を学んでいきましょう!

江戸時代の「播州鳥居米」から続く、優秀な酒米の系譜

鳥居米の焼き印(三木市史)。

奈良時代初期には、すでに米麹の原型を用いた酒造りの記録があり、清酒は古より日本人の心を潤してきた伝統的な文化です。

酒造技術が飛躍的に発達したのは江戸時代で、良質な米産地である摂津平野を背にする伊丹や池田の酒造家が躍進。

それまでの濁り酒(にごりざけ)から透明な日本酒を醸造する技術を開発し、日本酒の一大産地として隆盛を誇りました。

時期を同じくして、酒造の主原料である酒米の栽培も活発になります。

とりわけ下野国(現:栃木県)壬生藩鳥居家は、領地の風土に合わせた稲作改良に尽力し、優れた酒米「鳥居米」を開発。

その飛び地領である播磨国加東郡・美嚢郡(みのう)は、現在の加東市、三木市にあたり、そこで採れた酒米は格別に品質が良いと、酒造家たちが競って買い求めたことが記録にも残っています。

鳥居米は、いつしか播州地域全体で採れる酒米を総称し、「播州鳥居米」と呼ばれるように。

領主に納める年貢米の査定は厳しく、結果的に品質は向上します。

領地の納め米は加古川を舟で下り、各領主の蔵が居並ぶ集積地、高砂へ。

そこから大阪の米市場や各地の酒造家に販売されていたそうです。

江戸時代にはすでに流通網が完備され、酒米の品質向上に取り組んできた兵庫の酒米づくり。

優秀な酒米の系譜は、江戸時代から今日まで続いていることに驚かされます。

酒造家と生産者の直接契約「村米(むらまい)制度」

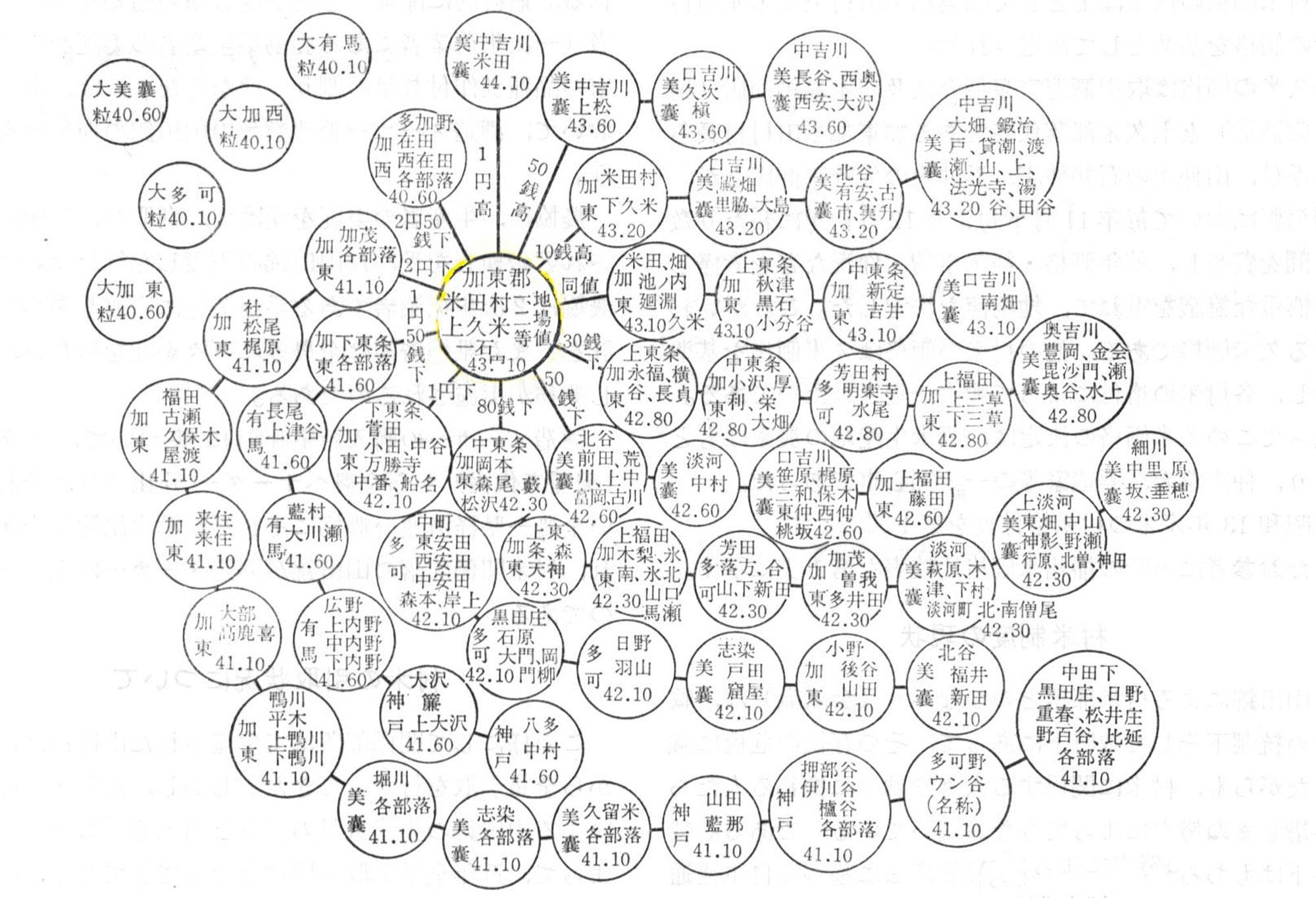

1938年(昭和13年)における村米格付表(「兵庫の酒米:兵庫県酒米振興会十周年記念誌」より)

明治時代に入ると、年貢から地租へと税制が変更。

質より量が重視されるようになると、酒米の品質も低下してしまいます。

そんな事態を憂慮した兵庫県は、1884年(明治17年)に稲作改良組合の結成を指示。

品種の絞り込みや栽培改良を行い、酒造家に評価してもらうことで、生産者と共同して生産・販売をする体制を構築していきました。

この取り組みが、全章でも解説した「村米(むらまい)制度」に引き継がれていきます。

村米制度とは、酒米の生産者と特定酒造家との間で結ばれる、酒米の直接取引制度で、一種の契約栽培です。

互いに有益な情報交換をするなど、親密な関係構築により、高品質な酒米栽培・日本酒醸造に結びついていることは、前にも述べました。

三木市吉川町では現在でも灘五郷の酒造家と約130年間受け継がれた村米制度が維持されています。

また、山田錦の需要が全国の酒蔵に広がったことから、近年は各地で新たな村米制度制度が誕生しています。

兵庫県の酒米を日本一にたらしめた歴史的背景はまだあります。

それは、1938年(昭和13年)に作成された村米格付表です。

当時の美嚢郡、加東郡、多可郡、有馬郡、神戸、加西郡の各地域を細かく区分し、12ランクの評価格付けを行ったもの。

ランクが上がるほど、高値がつくのは世の常。

高い格付けを得たいと思うのは、自然な流れです。

同じ区分地域内で知恵や技術の共有が一気に促進され、品質の底上げやブラッシュアップを加速させました。

このような地域内での一致協力もほかの産地では見られない、兵庫県の酒米産地の特徴と言えるでしょう。

山田錦は生まれも育ちも兵庫の米

加東市沢部にある県立農林水産技術総合センター酒米試験地。

ここに山田錦の種籾田があり、高い品質が保たれています。

兵庫県産酒米の歴史をしっかり学んだ後は、いよいよ山田錦誕生のお話を始めましょう。

兵庫県明石市に兵庫県立農事試験場(現:農林水産技術総合センター)が設立されたのは1894年(明治27年)のこと。

ここで酒米の品種改良試験が行われていたのですが、1923年(大正12年)、多可や吉川地区で育てられていた「山田穂」と滋賀県の「短稈渡船(たんかんわたりふね)」を人工交配しました。

これこそが、山田錦のプロトタイプ。

その後、地元農家の熱心な働きかけにより、加東郡社町(現:加東市)に日本で唯一の酒米専門研究機関、酒造米生産地(現:酒米試験地)が開設。

1928年(昭和3年)に酒造米生産地で生産地に対しての適応試験が行われるなど、山田錦誕生への研究が大きく前進しました。

そして、1936年(昭和11年)遂に「山田錦」と命名され、兵庫県の酒米奨励品種に指定されたのです。

通常、稲の品種が作物として需要がある期間は、平均で十数年、長くて70年と言われていますが、山田錦は交配から101年。

品種認定から88年たった今なお、「酒米の王者」に君臨し続けています。

酒米づくりの歴史をしっかり学んだあとは、ことのほか感慨深い気持ちになりますね。

生まれも育ちも兵庫の酒米「山田錦」。

これからも引き続き、知らなかった魅力をお届けしていきます!

| 問い合わせ先 | 北播磨県民局 加東農林振興事務所 |

|---|---|

| 住所 | 加東市社1075-2 MAP |

| 電話番号 | 0795-42-9422(平日9:00〜17:00) |

| アクセス | JR社町駅 車10分 |

| HP | 北播磨県民局 加東農林振興事務所【公式HP】 |

| その他 | お問い合わせ・ご予約の際は「まるはりor姫路みたい」を見た。とお伝えいただくとスムーズです。 |