【西脇】兵庫県が誇るブランド和牛・黒田庄和牛に携わって30年|JAみのり特産開発センター長に聞く

今や全世界にその名を轟かす「神戸ビーフ」。

それは、兵庫県内で生産された但馬牛(たじまうし)の肉の中でも特に厳しい基準をクリアした牛肉のみに与えられる、名誉ある称号です。

今回ご紹介する「黒田庄和牛(くろだしょうわぎゅう)」は、出荷頭数の約90%が神戸ビーフに認定されるという優秀かつ上質な和牛。

なぜそれほどまで美味しく育つのか?

JAみのり特産開発センター センター長の播田 慶人さんに黒田庄和牛の歴史や飼育法、そして"牛一筋"に歩んできたご自身の仕事への思いを伺いました。

黒田庄和牛とは?

簡単に説明すれば、ここ西脇市黒田庄町で育てられた地域ブランドの牛です。

と言っても、ただの和牛ではなく、牛肉として市場に出た際にはおよそ9割が最高品質の「神戸ビーフ」と格付けされる立派な牛たち。

黒田庄和牛という地域ブランド名で販売される一方、神戸ビーフという名称でも販売されています。

誤解されている方も多いのですが、実は"生きた神戸ビーフ" は1頭もいません。

牛を屠畜(とちく)・解体し、牛肉になって初めて神戸ビーフと認定されるので。

黒田庄町では、肉牛として素晴らしい資質を持った兵庫県特産の但馬牛を仕入れ、各農家が丹精込めて約2年間育て上げ、出荷しています。

黒田庄和牛の歴史を紐解くと...

昭和30年代にまで遡りますが、このあたりの農家には1軒につき1頭ほど、農耕作業や運搬のための役牛(えきぎゅう)がいたそうです。

もともと牛を飼い育てる土壌があったわけですね。

やがて、農耕用ではなく食用の牛を飼育したらどうかと、農協が奨励事業として推進し始めたのが肉牛育成の発端。

昭和50年代に入ると畜産業はかなり盛んになり、全国から子牛を購入しては銘柄関係なく出荷していました。

そんな中、日本の畜産農家を震撼させたのが昭和62年の牛肉の輸入自由化。

海外の安価な肉に対抗し、牛肉産地として生き残るためには独自のブランド化を進めなければ!という機運が高まりました。

そうして誕生したのが「黒田庄和牛」です。

町内の牛舎ですくすく育つ牛たち。

本来、外向きに生える角を一度切り落とし、内向きに矯正するのだとか。

黒田庄和牛の一番の特長は?

牛肉となって並んだ時にはサシの入り具合も赤身の色合いも実に綺麗です。

ただ、他のブランド牛と比べて、見た目の派手さはあまり無いかもしれません。

なぜかと言うと、敢えて大きく育てていないから。

他所には1トン以上になるものもいますが、黒田庄和牛はせいぜい700〜800キロほど。

農家にとっては大きく育てた方が肉量も増えて収益が上がり、見た目にも迫力が出ます。

でも、黒田庄和牛は体が小さいからこそ細胞のひとつひとつも小さく、きめ細やかな肉になるんです。

素牛である但馬牛の伝統を重んじていることにも拠りますね。

但馬牛自体、極端に大きく成長する牛ではありませんから。

よく「肉の脂がしつこくてイヤ」と仰る方がいますが、但馬牛はもともと脂の融点が低い。

ですから、口の中ですっと溶けて残らない。たくさん食べてもくどくないんです。

また、肉のキメが細かいため舌触りもなめらかで、とても柔らか。

まさにとろけるような食感を堪能できます。

ひと抱えほどもある黒田庄和牛サーロインのブロック。

まさに圧巻!

美味しさの秘密はどこに?

ひとえに、町内の畜産農家さんたちの努力の賜物でしょう。

過去には30軒近くいたそうですが、現在は10数軒ほど。

高齢化や後継者不足の問題は避けて通れませんが、そうした中でも何とか良い牛を育てたいというメンバーが集まり、「黒田庄和牛同志会」というグループを結成しているんです。

餌の配合のことから経営のノウハウまで、情報交換したり、サポートし合ったり、皆さんが力を合わせて黒田庄和牛の美味しさアップとブランド力強化に取り組んでいます。

ご存知の通り、このあたりは酒米の山田錦の一大産地。

そこで稲作農家から収穫した後の酒米の稲藁をもらって牛の餌にし、畜産農家からは牛糞を堆肥にして返すという、いわゆる循環型の農業を以前から実践しています。

基本の餌は会で統一していますが、個々の工夫によるところも大きいですね。

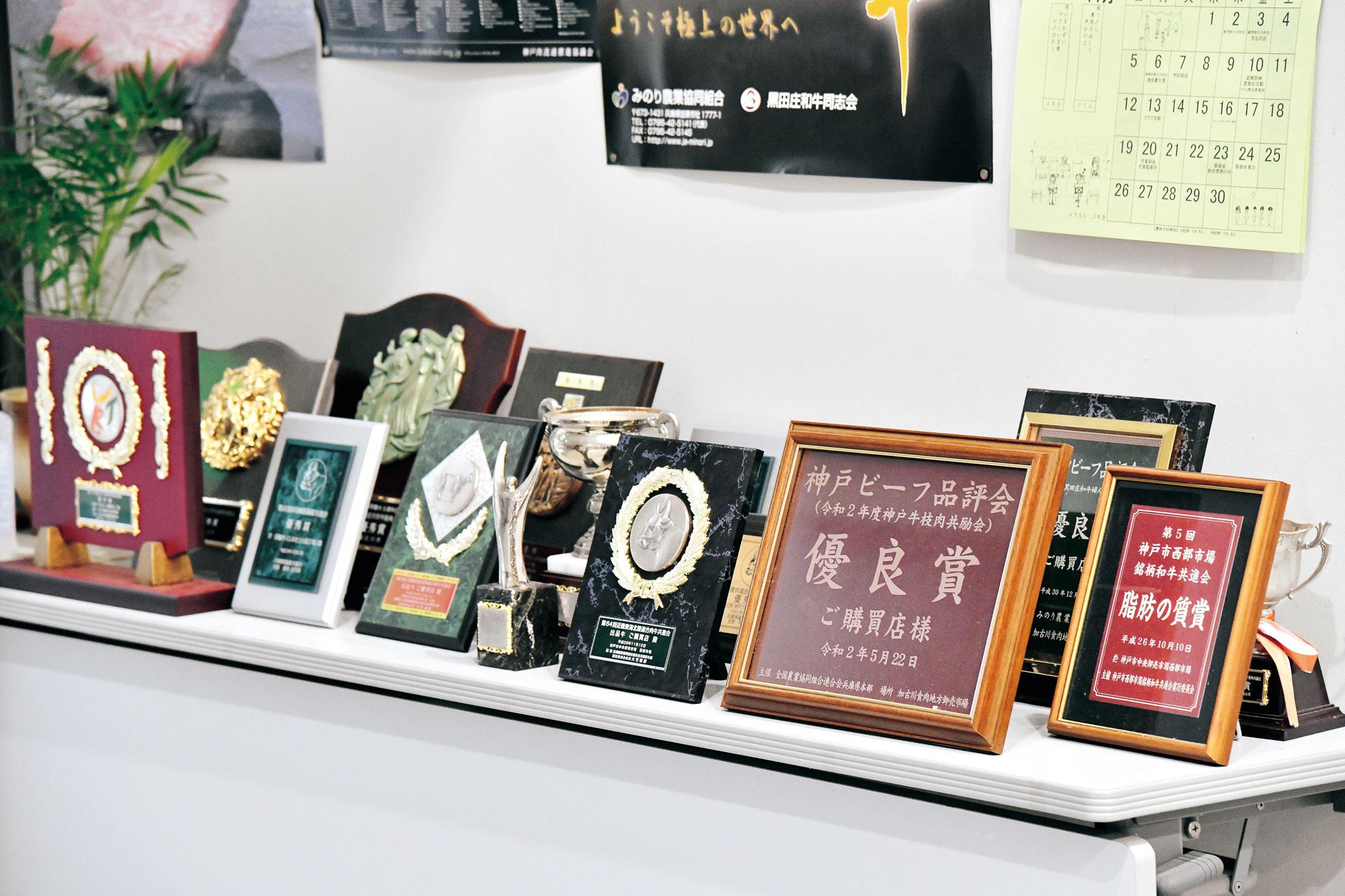

エントランスに飾られた数々の盾やトロフィー。

その受賞歴が黒田庄和牛の素晴らしさを物語る。

農家さんのご苦労を目の当たりにして

将来、黒田庄和牛となる但馬牛。

実は、牛の中でも大変デリケートなんです。

餌の量はもちろん、配合する中身や与える時間、環境もしっかり管理しないといけない。

牛によっては下痢をしたり、風邪を引いたりしてしまいますから。

飼育するにあたっては、まず牛舎内のひと枡に4頭から5頭、成長するにつれて枡ごとの頭数を減らし、最終の出荷前には1頭だけにする場合もあります。

でないと、他の牛を角で突いたりして傷つけてしまうので。

体質的な強い・弱いだけでなく、気が強かったり、臆病だったり、牛の性格も実に様々。

そうしたことを見ながら1頭1頭に気を配り、しかも365日休みなく育てていく。

農家の皆さんには本当に頭が下がります。

手塩にかけた牛だからこそ

飼育している牛のことをわが子のように"うちのあの子は〜"とか"今度、この子が〜"と話される農家さんもいますね。

一方で「あの子のお肉、食べてみたい」とか「この子は気弱だから、肉付きが今ひとつかな」とも言う。

可愛がっているのか、残酷なのか、はたから見るとよく分かりませんけど(笑)。

私がJAの新人研修で必ず話すのは、私たちは常に命をいただいて生きていると言うこと。

牛でもお米でも、作る人、育てる人の苦労や思いが詰まったものをいただくのですから、どれも残さずきちんと食べるのが礼儀。

感謝を忘れずに食事をしてほしいと思います。

毎日の餌が黒田庄和牛の成長と旨味を左右する

畜産農家・西田 哲(にしだ さとる)さん

黒田庄町では、酒米農家さんから稲藁をもらって牛の餌にし、畜産農家からは牛の糞を堆肥にして還元する、循環型の農業が行われてきました。

その後、餌代高騰をきっかけに山田錦の米ぬかも使用するように。

うちではサトウキビの搾りかすを与えることもあります。

かす類は肉の脂の融点を下げる働きがあるんですが、与えすぎるとビタミンA欠乏症になってしまう心配も。

餌の量や配合割合には常に気を使っています。

播田さんご自身が牛肉を食べる際のこだわりは?

まずは焼くだけ。

肉そのものの旨みを堪能しようとするなら、何もつけず焼いて食べるのが一番です。

次に塩をかけて肉の甘みを確認し、最後に醤油をかけて食べます。

職業柄、自分で競りに行って買ってくることもありますが、その際には血統を知り、肉質や脂質を見て、実際はどうか食べ比べたい。

なので、基本はこのスタイルです。

もちろん、ステーキにしたり、すき焼きにしたり、いろいろな料理にしますけれど。

そういう時も最初は焼くだけ。

そこから始まります。

最後に、お客さまへのメッセージを

黒田庄和牛がお客さまのもとへ届くまでには牛を育てる農家さんをはじめ、たくさんの人の苦労や努力があります。

そんな農家さんをサポートしつつ、外食産業等の取引先へ営業したり、販売促進の活動をしたり、私たちJAも奮闘しています。

寒い冷蔵庫の中での重労働など体に堪えることも多いのですが、それらは全てお客さまに「美味しい」と言ってもらうため。

その一言を聞きたくて、日々頑張っていると言っても過言ではありません。

これからも、もっと美味しい黒田庄和牛をお届けしますので、皆さん、ぜひ黒田庄和牛を召し上がってください。

PROFILE

播田 慶人(はりた よしと)さん

1972年9月10日 西脇市黒田庄町生まれ。

地元の小・中学校を経て西脇工業高校へ。

大学卒業後、1995年にJA北はりまに入組し、特産開発センターに配属。

2018年より同センター長に。

| 施設名 | JAみのり 特産開発センター |

|---|---|

| 住所 | 西脇市黒田庄町岡22-1 MAP |

| 電話番号 | 0795-28-5155 |

| HP | JAみのり【公式HP】 |