「春分の日」意味や由来は? お彼岸との関係や食べものについてもご紹介

国民の祝日でもある春分の日。

その意味や関連する行事、食べものについて、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。

今回は、春分の日に関するさまざまな知識を解説していきます。

「春分の日」の意味・由来

春分の日とは、太陽の動きをもとにつくられた二十四節気のひとつであり、春の中間にあたる日です。

中国より伝わった二十四節気は、宮中行事にも使われていました。春分の日は戦前まで、春季皇霊祭(しゅんきこうりょうさい)という皇室の先祖の御霊を祀る儀式をおこなう日として、国民の祝日と定められていました。

戦後、春季皇霊祭は「春分の日」となり、「自然をたたえ生物をいつくしむ日」が現代における春分の日の意味となっています。

春分の日は毎年同じではない?!

春分の日は、特定の日に固定されていませんよね。

なぜ毎年同じ日ではないのか、その理由はご存じですか?

ここからは、春分の日が年によって違う理由や決め方などを解説します。

春分の日の決め方

太陽の通り道である「黄道」と、地球の自転軸から90度の点を繋いだ「赤道」。その赤道を上空まで延長した線を「天の赤道」といいます。

黄道と天の赤道が交わる2点のうち、太陽が南から北に向かって動くときの交点が「春分点」です。もう一方を「秋分点」といいます。

太陽が春分点を通過した日が、春分の日になります。暦と地球の公転周期にはズレがあるため、太陽が通過する日付にも毎年ズレが生じます。

そのため春分の日は毎年同じではないのです。

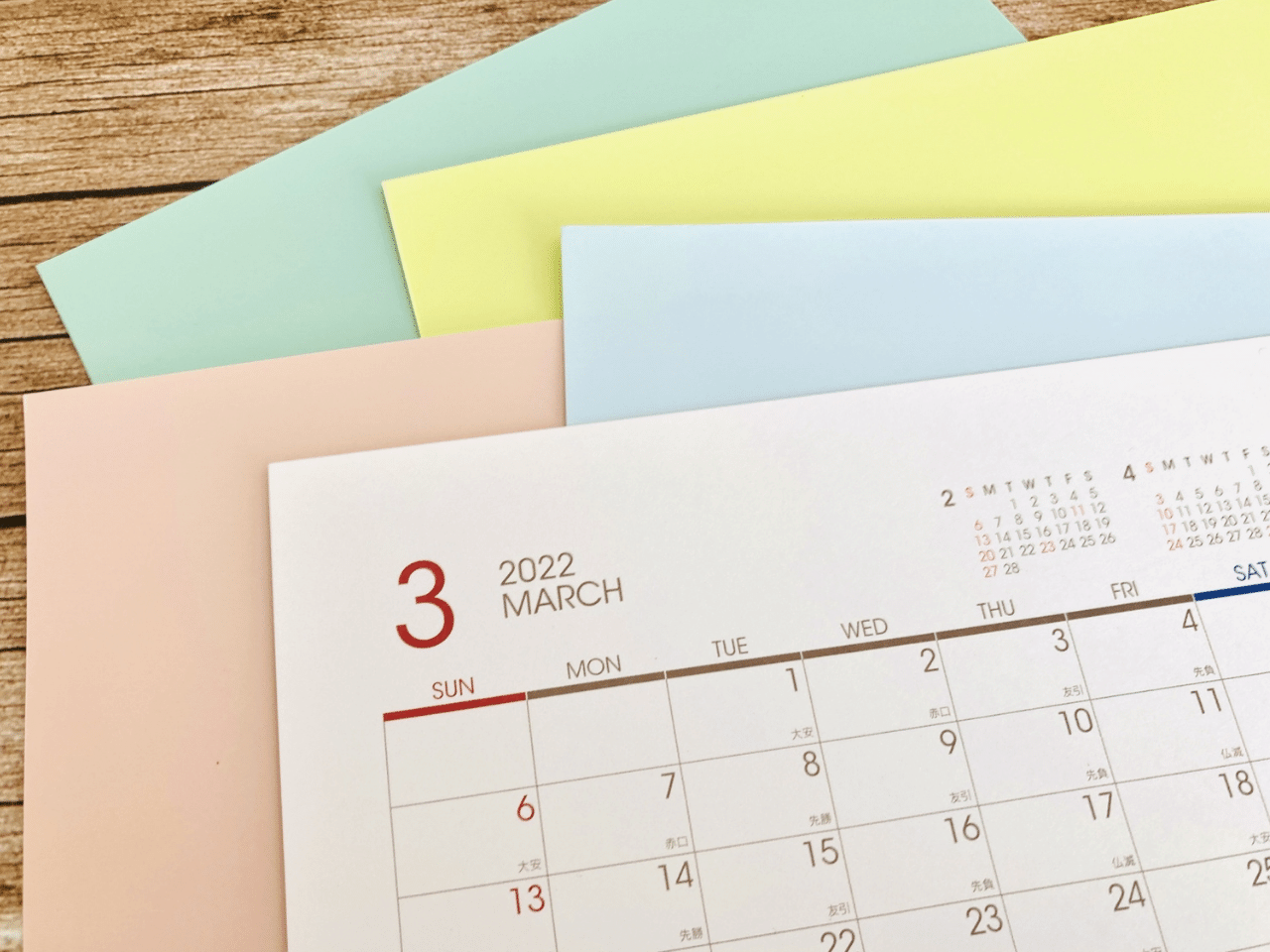

今後の予想日

地球の動きが現在と変わらないと仮定し予想した春分の日です。

必ずこのとおりになるとは限りませんのでご了承ください。

2023年3月21日

2024年3月20日

2025年3月20日

2026年3月20日

2027年3月21日

2028年3月20日

2029年3月20日

2030年3月20日

お彼岸との関係

お彼岸は日本で生まれた雑節という暦日のひとつであり、仏教由来の行事です。

お彼岸は春と秋の2回あるのですが、春のお彼岸は春分の日を中日として前後3日間、合計7日間のことを言います。

なぜ春分の日がお彼岸と密接な関わりを持つのかというと、太陽が真西に沈む日であるためです。

西方には阿弥陀如来がいる極楽浄土があり、その日にはお墓参りや法要を執りおこなうことが先祖にとって何より供養になるとされています。

春分の日やお彼岸に食べるもの

春分の日とお彼岸には、食べると縁起が良いとされているものがあります。

ここでは、その食べものの種類や意味などを簡単に紹介していきましょう。

ぼた餅

牡丹の花から名付けられたぼた餅は、蒸した米を餡で包んだお菓子です。

おはぎと似ていますが、ぼた餅がもち米を使うのに対して、おはぎはうるち米を使います。

ぼた餅は、縁起もので魔除けの効果がある小豆と、昔は貴重であった砂糖が使われているため、先祖へのお供えものとされてきました。

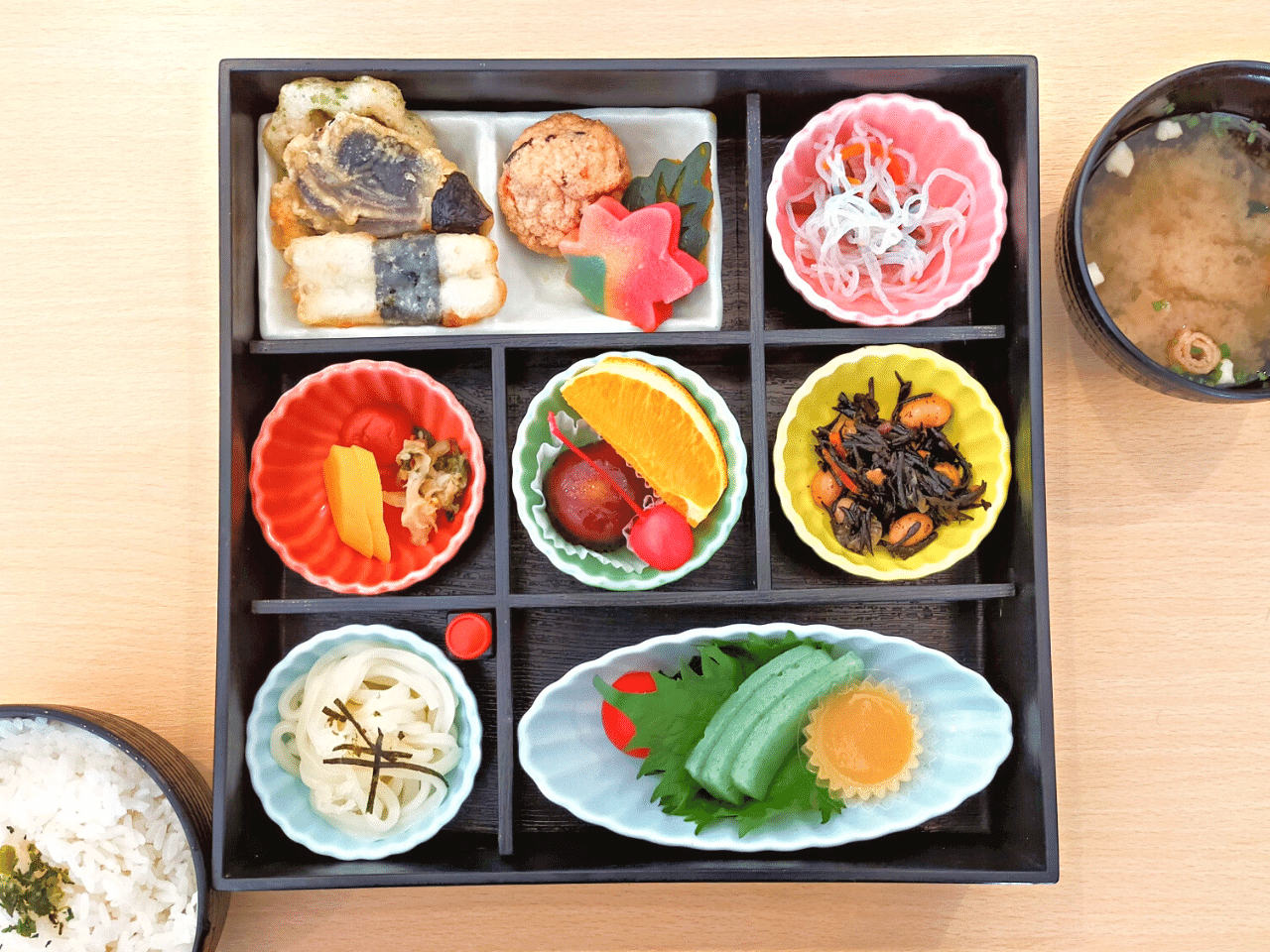

精進料理

精進料理は、仏教の戒律「不殺生戒」に基づき、肉や魚、匂いの強い食材を使わない料理のことを言います。

使用する食材や調味料に制限のある精進料理は、通常の料理より手間がかかります。

また、お彼岸は先祖に感謝し供養することで、自らの修行をする期間と言われています。そのため、お彼岸に精進料理をつくり食べることは仏道修行の一環であると考えられています。

赤飯

古くから小豆の赤色には魔除けの効果があり、食べることで邪気を払えると信じられてきました。

そのため、春分の日やお彼岸に赤飯を食べることで、厄払いができるとされています。

また栄養豊富な小豆が入った赤飯は健康の維持に役立つため、一年の健康を願うために食べるようになったとも言われています。

彼岸そば・うどん

一部の地域では、彼岸そば・彼岸うどんと呼ばれる食べものを、春分の日・お彼岸に食べる習慣があります。

そば・うどんは五臓六腑を清めると言われているのが、お彼岸に食べられている理由の一つ。

また、季節の変わり目なので、消化の良いそばやうどんを食べて胃腸や体調を整えよう、という心遣いでもあります。

春の訪れを楽しもう

国民の祝日である「春分の日」。

その意味や由来、その日やるべきことを初めて知ったという人も、ぜひ今年の春分の日は、先祖に感謝を込めて供養し、ぼた餅や精進料理を食べてみてはいかがでしょうか?

昔からの風習に倣うことで、より一層、春の訪れが待ち遠しくなりそうですよ。