今も昔もねこが好き!「アートになった猫たち展」3月4日(日)まで!

猫が日本に伝来したのは、6世紀ごろといわれています。当時の日本は飛鳥時代、先進国の中国から文化や文明を積極的に取り入れていました。経典もその一つ。ところが貴重な経の書物を輸送中の船で食い荒らしてしまうのが鼠でした。猫は経本を狙う鼠よけとして船に乗せられ日本へ渡ってきたのです。私たちの暮らしにとけこみ、また彩ってくれる猫は、創作意欲をかきたてる存在でもあり、多くの芸術家に愛されてきました。

アートになった猫たち展 会場案内

第1章 アートになった猫たち

第1章 アートになった猫たち

日本画、海外近代版画、商業美術

第2章 猫を愛した芸術家たち

第3章 猫爛漫 猫で遊ぶ

おもちゃ絵、双六、立体、洋画、挿絵、猫を愛した浮世絵師・歌川国芳

第4章 今も昔も暮らしの中に猫がいる【江戸編】

浮世絵に描かれた猫たち/猫のいる暮らし

第5章 なぜ猫で描かれた?

化け猫、芝居の名場面にあらわる

しゃれ猫模様/擬人猫/パロディな猫たち

第6章 今も昔も暮らしの中に猫がいる【明治編】

明治美人と猫、小説の口絵木版

最終章 再び、アートになった猫たち

日本の近現代版画

学芸員さんが教えてくれる アートになった猫たち展の楽しみ方

猫と蝶のあしらいとは?

愛猫を胸に抱いた少女の視線は、軽やかに宙を舞う小蝶に向けられています。

愛猫を胸に抱いた少女の視線は、軽やかに宙を舞う小蝶に向けられています。

少女のほつれ髪にじゃれようとする猫も、どうやら蝶が気にかかる様子に見えます。

山本昇雲の「今すがた」シリーズの中でも、浮世絵と現代美人画をむすぶとして高い評価をえている作品です。 「

猫と蝶の図柄は吉祥画題として、たくさん描かれているのですよ。」と、学芸員の岡崎さんが説明してくださいました。

中国語で70歳、90歳を表す耄ぼう耋てつが、猫と蝶の発音によく似ているからなのだそうです。

(第6章 今も昔も暮らしの中に猫がいる【明治編】「今すがた 小蝶」展示番号181 1909年)

岡崎さんは源氏物語・若菜の段から題材を得た中村岳陵の「子猫」を紐解きます。

平安時代の世、猫はとても貴重な存在でした。身分の高い人でなくては愛でることはできなかったそうです。

「屋敷の奥深くに猫は紐でつながれて飼われていました。この絵は蝶に誘われて飛び出した猫の紐が御簾の裾を跳ね上げ、光源氏の正妻でまこと清らかなると称された女三宮の御姿がほんのちらりとなのですが、顕わになるところが描かれています。」

先の庭で蹴鞠に興じていた柏木は、その一瞬にして女三宮心を奪われます。

二人は運命のように惹かれあい、道ならぬ恋に落ちていきます。

そのきっかけが猫という色めいた香りがたつような作品です。

(第1章 アートになった猫たち 「子猫 見立源氏物語女三宮」展示番号9 大正~昭和期)

浮世絵に描かれた猫の多幸

「これは絵解きが面白いのですよ。」と岡崎さんは歌川国芳による山海愛度絵図さんかいめでたいえずを見せて下さいました。

「これは絵解きが面白いのですよ。」と岡崎さんは歌川国芳による山海愛度絵図さんかいめでたいえずを見せて下さいました。

山海とは日本各地、愛度とは愛でたいという意味だそうです。

各地の名物と美人画を組み合わせたシリーズで、現代でいうなら観光案内パンフレットとか地方旅行記にあたるのでしょうか。

「猫が手足を体の下にかくして座っていますね。猫の頬は膨らんでいるのがおわかりになりますか?これは成熟した雄猫の特長です。飼い主のかたわらでとてもリラックスしているのです。」

猫の武器は鋭い爪。すぐに攻撃にはいれない体勢は不利というもの。まして大人の雄猫なら常に用心しているはずです。この猫は、よほど安心しているのでしょう。

「これを香箱座りといいます。香箱は香木や燻香料を収めておく四角い箱のことですが、猫の座り方が香箱の形と似ているので、そのように呼ばれています。」

女性はおみくじをたずさえています。どうやらおみくじ占いは朗報のようです。

口元がわずかにほころんでいます。嬉しそうな飼い主の様子が猫にも伝わっているようです。

「播州高砂の蛸は、多幸にも通じますね。」

嫁ぐ日を夢見る愛らしい女性と、香箱座りの愛くるしい猫、そして播州高砂の多幸。愛度めでたいづくしの図柄です。

(第4章 今も昔も暮らしの中に猫がいる【江戸編】「はやくきめたい播州高砂蛸」展示番号106 1852年)

猫で描かれた遊び心

生まれたばかりの子猫たちは、丸まって猫団子になります。

生まれたばかりの子猫たちは、丸まって猫団子になります。

母親が不在のときに体温が下がらないように身を守っているのです。

体の柔らかい子猫は、折り重なって複雑な形になることもあります。 「

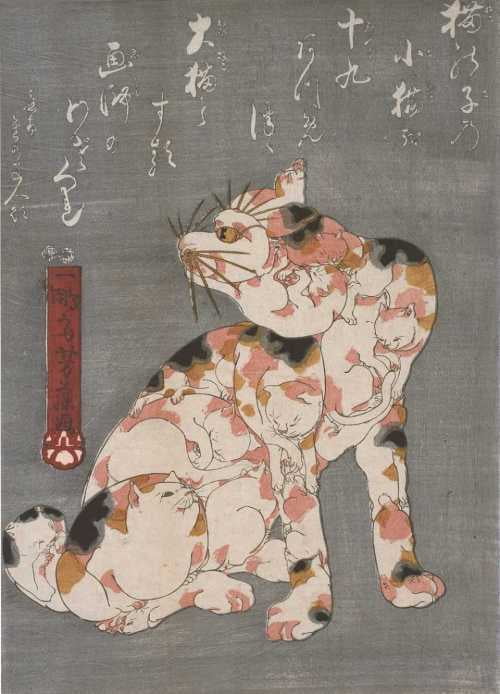

この大猫は19匹の子猫で描かれているのですよ。」と岡崎さん。

よく見ると猫のひげは扇子の骨、目は鈴になっています。これも作者歌川芳藤の遊び心なのでしょうか。

(第5章なぜ猫で描かれた? 展示番号159 1847年~1848年頃 錦絵大判)

「シャレ猫模様が登場した背景には、江戸時代に何度も発令された贅沢禁止令との関係がありました。」

とりわけ天保の改革では、絹の着物の禁止、色や柄の指定といった細かい制限から始まり、浮世絵にも及びました。

歌舞伎役者をえがいた武者絵や、美人画など、華やかな風俗絵はぜいたくの極みとしてされ許されなかったのです。

絵師たちは役者の顔を猫に置き換えて描き、法の規制をくぐりぬけました。

「猫を擬人化して当時の人気役者をえがいた歌川国芳の猫の百面相です。今ならジャニーズの猫絵かしら。」

猫の表情をしげしげ眺めると、ひとつひとつが個性的です。猫として描かれていてもファンならすぐに見分けがつくのでしょう。

(第5章なぜ猫で描かれた? 展示番号156 天保12年1841年 団扇絵)

その流れは明治時代のおもちゃ絵につながっていきます。

歌川芳藤作「志ん板猫のたわむれ西洋床」では、文明開化に戸惑い驚きながらも謳歌する庶民の暮らしが、猫の姿を借りて描かれています。

「おもちゃ絵は子供向けの浮世絵で、遊びながら人生に必要な教訓や、生活の知恵を学ばせたものでした。」

(第3章ねこ爛漫 猫で遊ぶ 展示番号53 明治初期)

猫が主役になる 名作パロディ

「最後にとても面白いものをお見せしましょう。」と、岡崎さんの目がいたずらっぽく笑いました。

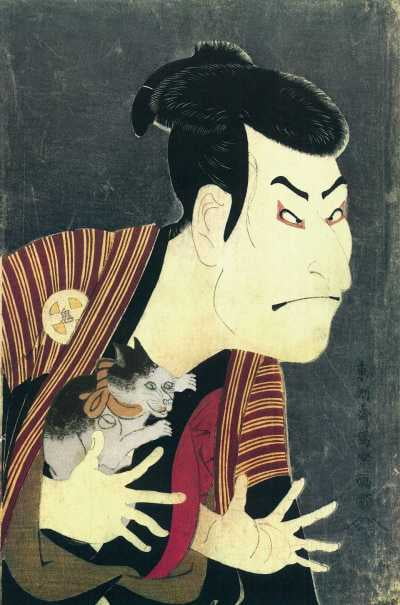

彗星のように画壇にあらわれ、わずか10ヶ月で145点の作品を残し、こつぜんと姿を消した写楽の代表作「三代目大谷鬼次の奴江戸兵衛」かと思いました。

「江戸兵衛の懐から飛び出した猫が、同じ手のポーズをとっているでしょう。」もう、おかしくてたまらないという表情の岡崎さん。

中右瑛児が創案し、アシスタント亀本すみれによるコンピューターグラフィックでした。

中右瑛児は生没年、経歴とも不明ですが、夢二と猫をこよなく愛す心霊探検家で、「アートになった猫たち展」と深いかかわりがあると伝えられています。

「写楽の江戸兵衛と同じポーズをとる猫」のほか、「歌川国安の風流娘手遊の諧謔パロディ」「北斎の幽霊画 こはだ小平二とねこ」の3点が浮世絵名作パロディとして出展されています。

(第4章 今も昔も暮らしの中に猫がいる【江戸編】展示番号115、116、117)

「夏目漱石センセイの頭上で狂喜して踊る我輩ハ猫」も、おどけた作品です。

乱舞を見せる猫には、歌川国芳の猫が使われています。

我輩ハ猫デアルの初版や復刻版のカバーなどがいっしょに展示されているので、合わせて見ておきたいところです。

(第2章 猫を愛した芸術家たち 展示番号41)

「日光の眠り猫を抱くモナ・リザ」(最終章 再び、アートになった猫たち)「ノートルダム寺院に現れた黒猫」(第1章 アートになった猫たち)といった名作パロディも、中右瑛児特有の視点と洗練されたユーモアで描かれた猫に出会えます。

愛される猫、人を諧謔する擬人猫、おもちゃ絵や双六に描かれるパズル猫、伝説や芝居に登場する化け猫、福を招致する招き猫など、様々に表現されるアートになった猫たちが集結する姫路市書写の里・美術工芸館の新春特別企画です。

展示されている作品は、浮世絵から近現代作品に至るまでの200点あまりにのぼります。

「まずは楽しんでください。」という学芸員・岡崎さんの言葉通り、むつかしいことはさておき、気まぐれで自由な猫のようにアートになった猫たちと戯れてみましょう。

アートになった猫たち展 イベントのご紹介

今も昔もねこが好き、アートになった猫たち展では、1月6日から3月4日までの会期中、盛りだくさんのイベントが企画されています。

中右瑛公演会「黒猫奇譚~猫が好きな芸術家たち~」

「アートになった猫たち展」の監修者中右瑛先生をお招きしての特別講演会です。

中右瑛先生は、浮世絵の研究家また収集家として知られていますが、大正ロマン昭和モダン文化にも造詣が深い方です。

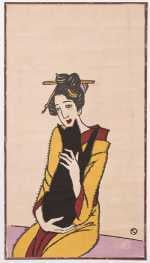

「黒猫奇譚~今も昔も猫が好きな芸術家たち~」と題し、竹久夢二の作品を中心にした解説が拝聴できます。

日本の古典的な技法に西洋画の要素を取り入れた画風は、竹久夢二の独創の世界。

彼の存在は、現代風に言うなら画家というよりグラフィックデザイナーに近いのではないかと考えられます。

竹久夢二が女性ファンを魅了してやまないのはどうしてなのか。

大正美人と黒猫にまつわるエピソードが、その秘密を明かしてくれるかも知れません。

事前の予約は不要ですが、定員は80名になります。開催14時の1時間前13時より整理券が配布されます。

会場は美術工芸館2階ラウンジです。

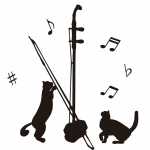

正月初三 中国音楽ミニコンサート「正月初三は、猫、二胡、笛子の音楽会」

2月18日(日)は正月初三にあたり、姫路中国音楽アンサンブルによるミニコンサートが行われます。

2月18日(日)は正月初三にあたり、姫路中国音楽アンサンブルによるミニコンサートが行われます。

中国では日本と慣習が違い、旧正月で新年を祝います。春節と呼ばれ、4000年以上の歴史があります。

2018年のチャイニーズイヤーは2月16日。この日より3日目を初三と呼びます。

中国の伝統弦楽器二胡は、発音がネコに似ていますが、音色も甘えるネコの声のように響きます。

正月初三にふさわしいネコと二胡と笛子のライブです。

演奏は14時から約1時間が予定されています。予約の必要はなく、当日の来館時鑑賞できます。

会場は美術工芸館展示室A通路です。

学芸員による展示解説会

もっと詳しく知って興味を深めたいと思っていらっしゃる人も多いでしょう。

もっと詳しく知って興味を深めたいと思っていらっしゃる人も多いでしょう。

美術工芸館学芸員の展示解説会が会期中に3回実施されます。

アートの奥に潜む歴史的背景や逸話に触れると、楽しみ方の幅が格段に広がります。

記者はどちらかというと芸術的素養にうといのですが、学芸員さんの丁寧な説明のおかげで少しだけ開眼しました。

中右瑛先生監修の作品集を穴の開くほど眺めくらし、追加2冊をアマゾンに注文してしまいました。

専門家の解説という機会をのがさず参加してみましょう。

レザークラフト教室「猫のコインケースづくり」

御着四郷皮革協同組合が運営する「Leather Cafe」スタッフが指導にあたります。

御着四郷皮革協同組合が運営する「Leather Cafe」スタッフが指導にあたります。

レザーを熟知した専門講師に教えていただけるので、初心者も安心して参加できます。

ありそうで、意外とない猫のコインケース。ユーモラスな作品が作れそうですね。

各回定員10名、参加費は700円です。会場は当館会議室になります。

参加申し込み希望の方は1月25日までに、下記の要綱で申し込みましょう。

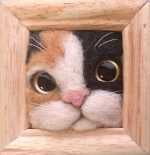

羊毛フェルトで猫のフレームづくり

羊毛フェルト作家ふじたさとみ氏によるワークショップです。

羊毛フェルト作家ふじたさとみ氏によるワークショップです。

ふじたさとみ先生が作り出す作品はリアル系からキャラクター系までというより、ジャンル分けを必要としない作風です。

作品集を多数出版されていますが、メーカーと共同キッドのデザインといった羊毛フェルト工芸に力を注がれています。

ふじたさとみ先生のご指導で、吐息が感じられるような猫のフレームを作ってみませんか。

参加費1000円、定員15名です。小学校5年生以上の方は参加できますが、保護者同伴でお願いします。

会場は当館会議室です。

参加には予約が必要です。2月15日までに申し込みましょう。申し込み方法は下記に記載します。

レザークラフト教室「猫のコインケースづくり」と「羊毛フェルトで猫フレームづくり」は事前予約が必要です。 申し込み方法は、はがきと専用ウェブサイトの二つの方法があります。 はがきで申し込む方は、往復はがきにイベント名、実施日、希望時間、住所、氏名、電話番号を記入 〒671-2201 姫路市書写1223番地 姫路市書写の里・美術工芸館「イベント係」へ郵送します。 ウェブ申し込み希望の方は こちらをクリックすると公式申し込みページにリンクします。 応募多数の場合は抽選になります。 |

プラバンで猫の栞づくり

ここ数年、人気再沸騰のプラバンクラフトで、猫の栞を作ります。30分位でオリジナル作品が出来上がります。

先着20名。参加費用は100円です。会場は1階受付横になります。

グループ「ゆめゆめ」紙芝居

参加費無料で楽しめる紙芝居。会場は1階の喫茶コーナーです。

各イベントの参加には有料、無料にかかわらず別途入館料が必要になります |

まとめと地図

| アートになった猫たち展~近現代アートから浮世絵まで~ |

| ・会場 姫路市書写の里・美術工芸館 |

| ・会期 2018年1月6日~3月4日 |

| ・開館時間 10:00~17:00(入館は16:30まで) |

| ・休館日 月曜日(祝日をのぞく) ※2月12日開館 翌2月13日休館 |

| ・入館料 一般300円 大高生200円 小中生50円 ※20名以上の団体2割引き ※身体障害手帳、養育手帳、精神障害者保険福祉手帳の交付を受けた方、 および介護者1名。どんぐりカード、ひょうごっこココロンカード提示の小中学生。 姫路市内在住65歳以上の方は無料 |

| ・住所 兵庫県姫路市書写1223番地 |

| ・電話番号 079-267-0301 |

| ・HP http://www.city.himeji.lg.jp/kougei/ |

| ・アクセス JR・山陽姫路駅より神姫バス10番のりば⑧系 書写山ロープウェイ(終点)下車 (所要時間約25分) 姫路バイパス・姫路西ランプより約15分。 山陽自動車道・姫路西インターより約10分 駐車場45台 |