播州の銘酒をつむぐヤヱガキ酒造を訪ねる ヤヱガキの酒造りの真髄とは

ヤヱガキの酒造り その真髄をひもとく

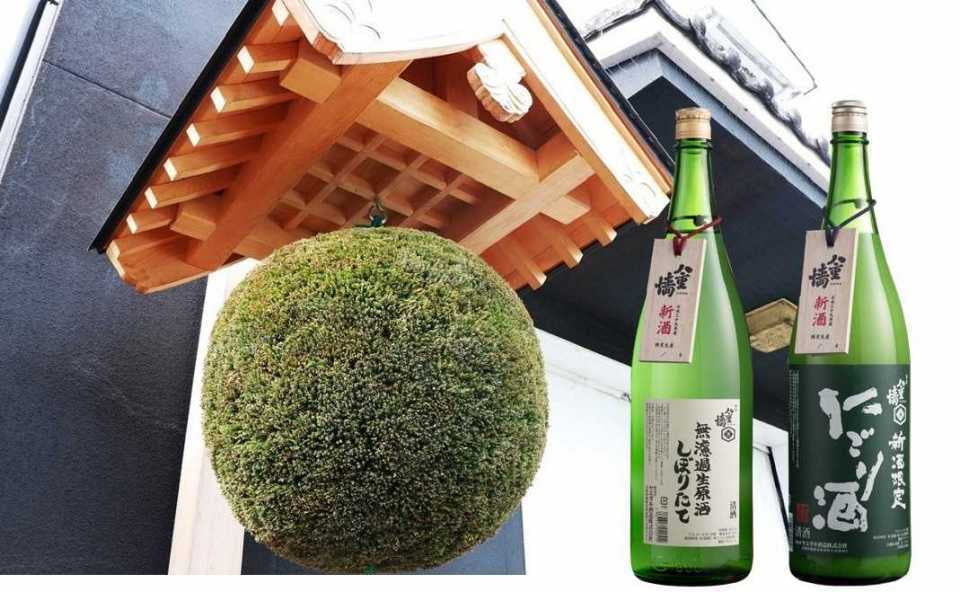

ヤヱガキ酒造を訪問した秋晴れの日、蔵の軒先には酒林が上げられていた。

酒林は酒造りの安全と良酒が醸せますようにという祈りであり同時に、初搾りの時期を知らせる。

目次 ・ヤヱガキ酒造の新酒 ・ヤヱガキ酒造の歴史と発展 ・ヤヱガキ酒造の代表銘柄 ・八重垣倶楽部について ・現代の名工 杜氏田中博和氏 |

今年もよい酒ができたと杜氏・田中博和さんは穏やかな笑みをうかべる。

中学を卒業すると酒造りの道を選らんだ。

杜氏一筋の父親や叔父の生き様を目の当たりにして、迷いはなかったという。

初絞り「無濾過生原酒しぼりたて」は、2017年11月22日に蔵出しされた。

続いて新酒限定「にごり酒」、12月に入ると「純米無濾過生原酒」が出荷される。

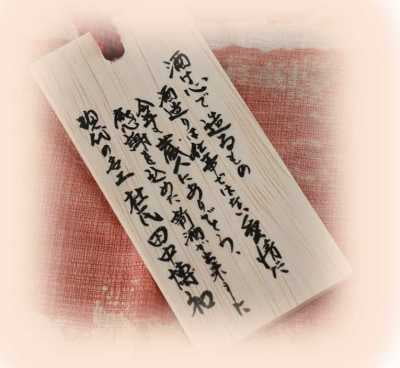

新酒にはシリアルナンバーが刻まれた木札がさげられ、裏面には杜氏田中氏の酒造りへの想いが記されていた。

その文言には、心に灯し続けられた情熱と冷静が感じられる。

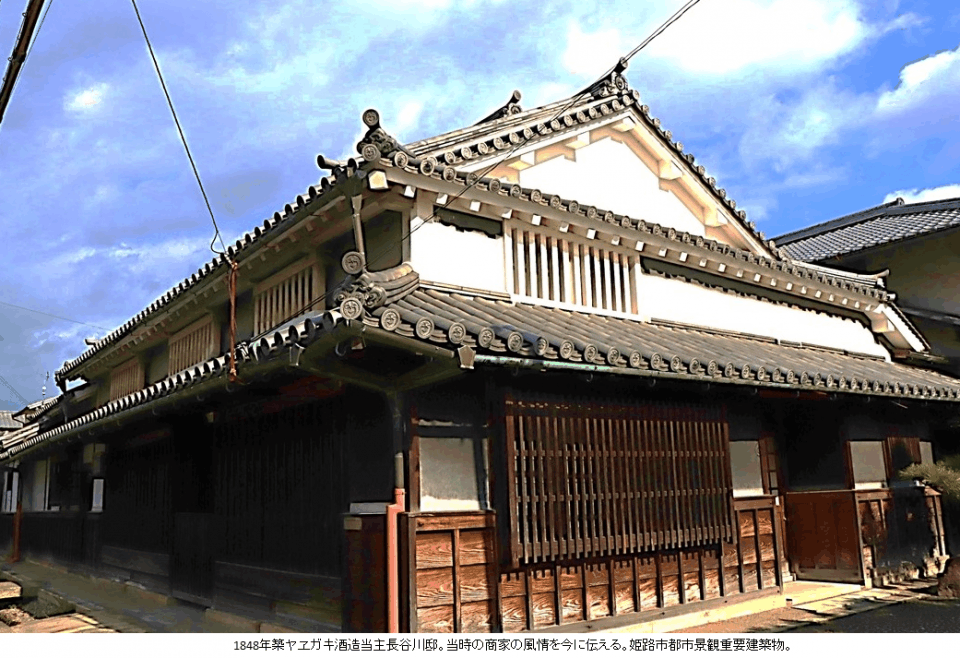

ヤヱガキ酒造は創業1666年というから蔵元の中でも歴史は長い。

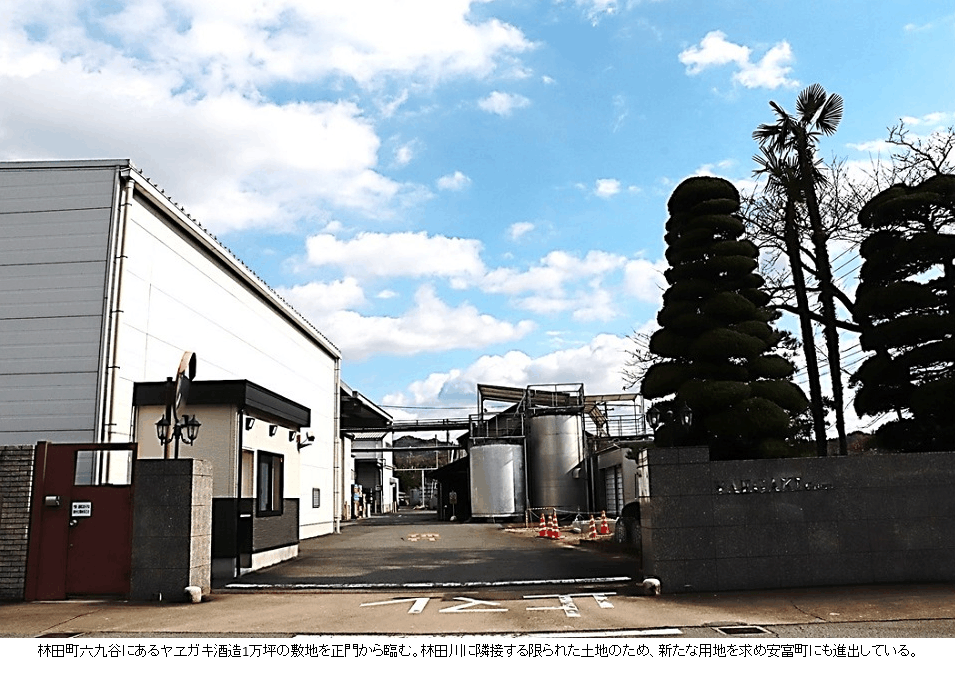

播州国の因幡街道に沿う林田の地は、酒造りに最適の土地。林田川の伏流水は千寿の水とたたえられる。

酒米の最高品種とされる山田錦の産地に程近い。

寒仕込みに欠かせないは、昼と夜の寒暖の差だ。

名水、良質の酒米、自然、美味い酒を造る条件のすべてが林田にあった。

1950年代にはいると日本の醸造は、合理化がはかられ機械による量産が中心だった。

自然と人が共につむぎだす酒造りこそ、ヤヱガキの本来の在り方。

本物への回帰という選択をやりとげたのは1970年のことである。

吟醸酒や地酒がブームになるのは、それよりずっと後になる。

時代に先行する大胆な方向転換だが、羅針盤に狂いはなかった。みごとな量から質への日本酒革命だ。

この時期に、2003年にヤヱガキフード&システム株式会社と社名変更したヤヱガキ醸造機械株式会社が設立されている。

醸造機械と農産加工機器の製造販売や自社健康食品の開発販売が主たる業務だ。

同時にベニコウジ色素の開発研究に着手し、発酵工学をベースとする ヤヱガキ発酵技研株式会社が1979年に設立。

1988年には、グループの人事、労務、経理、情報処理などを業務とするヤヱガキジャパン。

さらにアメリカでの酒類の製造販売に従事する現地法人ヤヱガキ・コーポレーション・オブ・USAが1999年に設立された。

多角経営にのりだすヤヱガキグループだが、本物を追及する姿勢はヤヱガキの酒造りと変わらない。

2017年3月創業350周年を向かえ、ヤヱガキ酒造はロゴを「八重垣」から「八重墻」へ変更した。

これは1881年に名づけられた酒銘によるところだ。竹や木で作られる「垣」に対し、「墻」は石や土で造作される頑丈なものを表す。

・八重墻「褒紋」大吟醸原酒

2017年夏に登場した「褒紋」大吟醸原酒は、「八重墻」の新ロゴを背負うにふさわしい銘酒。

兵庫県産山田錦を全量使い、伝統的な蓋麹法が用いられている。

酒造りの中で麹作りはもっとも重要になる。

一般的な麹造りは大きな箱で仕込まれるが、蓋麹法では一升程度の米麹に分けて仕込まれる。

箱は縦横60センチ、40センチ、高さ5センチという小さなもので、それをいくつも仕込むことになる。

麹の様子は一つひとつ丹念に診ていかなくてはならない。蓋麹法とはとても手間と労力がかかるのだ。

母親のように惜しまない愛情が必要になる。

こうして出来上がった「褒紋」大吟醸原酒は、芳醇な香りが広がるが、口にすると驚くほど柔らかい。

含んだ酒の余韻がいつまでも残る趣のある大吟醸だ。

・純米大吟醸「青乃無」

「無」純米大吟醸シリーズ「青乃無」は、新感覚の日本酒。

記者は姫路市塩町の某店で出会う幸運を得た。上質のリキュールを髣髴させるような味わいがある。

香りはほのかに抑えられ、それが青乃無の気品をひきたてている。

芳醇で深い味わいを生む山田錦と、きりっと引きしまったキレが特長の五百万石のバランスが実にみごとだ。

刺身や塩焼きといった和食にも合うが、アヒージョやドライフルーツを肴にしてもいい。

ヨーロッパ最大のワイン・スピリッツ競技会International Wine and Spirit Competitionにおいて金賞を受賞。

さらに部門最高位のトロフィーを受賞している。

IWSCは1969年に始まったヨーロッパでは歴史のあるコンペティションで、青乃無が受賞した2016年は世界90カ国以上がエントリー。

ヨーロッパのみならず、アメリカでも青乃無は記録的な売り上げをのばしているという。

ワイングラスが似合う日本酒だ。

八重垣 特別純米 山田錦

「八重垣 特別純米 山田錦」もヤヱガキ酒造代表の日本酒だ。

主張しすぎない香り、程よい酸味。かろやかだが、満足する旨味。飲み飽きない酒というのだろうか。

料理の美味しさをひきたてるのに、自然に盃がすすむ。

盃を重ねるごとに、旨い酒を飲んでいる嬉しさが広がる。これが、ヤヱガキの酒なのだ。

八重垣倶楽部は、酒造と消費者がダイレクトに接点を持つ場として運営されている。

倶楽部が主催する「お酒を楽しむ会」は、年2回地元で開催されるほかに、大阪と神戸でも年1回ずつ開かれている。

俗にかくし酒と呼ばれる蔵元の秘蔵酒が味わえるのも人気だろう。

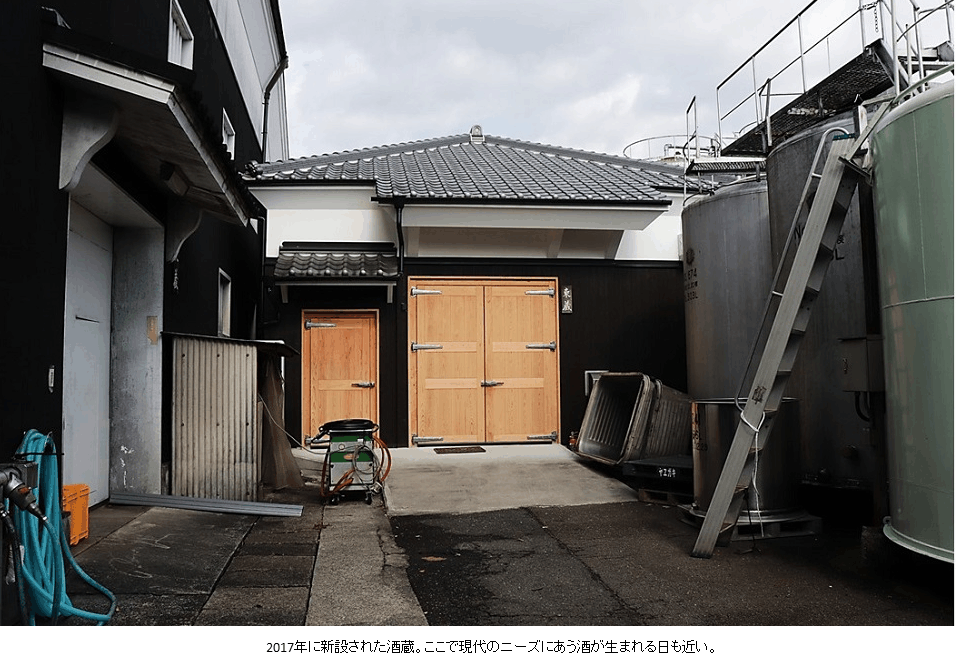

前回は2017年11月23日の祝日に行われ、酒宴の前に蔵見学が実施された。

蔵は一般に公開されていない。今回が初めてになり、八重垣倶楽部メンバーの大目玉特典になった。

ヤヱガキ酒造は直販していない。唯一の蔵元直営店が姫路駅前のピオレにある。

アンテナショップとして消費者の動向を分析し、ニーズにあった商品開発にあたる。

公式ホームページのオンラインショップでは、季節の酒や限定商品が手に入る。

杜氏田中博和さんは、2012年現代の名工に選ばれた。

卓越した技術者だけに与えられるもので、受賞できるのはごくわずかだ。

さらに2014年の春には、黄綬褒章を受章されている。

天才と呼ばれる人は往々にしてそれを感じさせない。

新酒にかけられた木札にしるされた名工の言葉を伝えたいと思う。

「酒は心で造るもの。酒造りは仕事ではない愛情だ。今年も蔵人にありがとう。感謝を込めた新酒ができました。」

田中氏は手で触り酒と話すという。

機械は時間を測ることはできるが、生きている酒の言葉をくみとることはできない。

彼の卓越した技術と酒造りへの真摯な想いは、着実に若い蔵人社員に受け継がれている。

播州の歴史ある名蔵元として君臨するヤヱガキ酒造。それだけに蔵元の責任も重い。

人をはぐくみ、人を活かし、人と人をつなぐヤヱガキ酒造には、伝統を守りながら決して胡坐をかかない企業の在り方が感じられる。